Александр Коган СУДЬБА КАК СТИХИ

Александр Коган СУДЬБА КАК СТИХИ

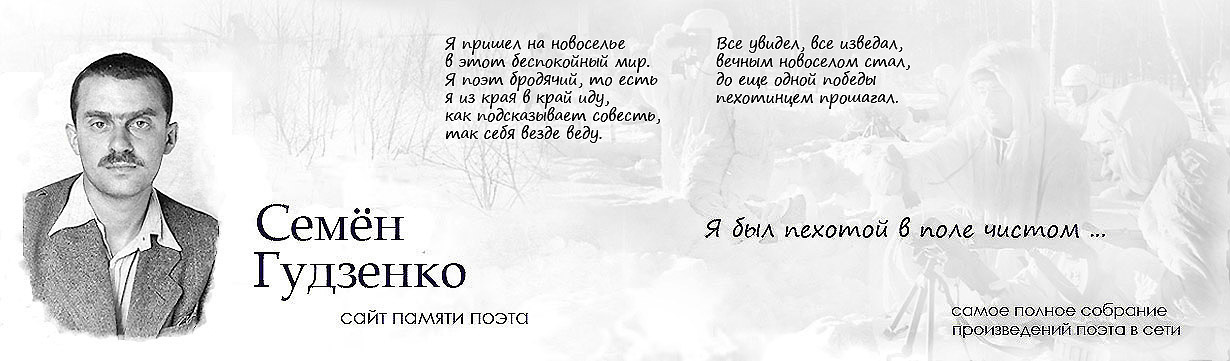

...Когда в дни Великой Отечественной «обветренный, прокуренный филолог военную науку постигал», – что скрывать, ему, как и многим его товарищам по искусству, порой казалось: сегодняшнее – это крик души, искренний, но недолговечный; настоящее об этих днях будет сказано позже:

«...Будущий Толстой сейчас не пишет – он воюет» (И. Эренбург).

Когда идёшь в снегу по пояс,

О битвах не готовишь повесть.

(С. Гудзенко)

Чем дальше отходим мы от этих неповторимых, грозно-прекрасных лет, тем яснее видим, как благородно неправы – бывает и так! – оказались авторы этих высказываний, какой блестящей страницей нашей духовной жизни явилась литература военных лет, в том числе, не в последнюю очередь, их собственное творчество.

В чём секрет этого поразительного успеха? Ведь война, казалось бы, сломала все привычные представления о том, что хорошо и что плохо для творчества, и прежде всего – все нормальные условия творческого процесса. Вместо уединения, тишины, рабочего стола – солдатский блиндаж, землянка, а то и просто окоп или место у костра; вместо подставки с ручками – огрызок карандаша; наконец, вместо выношенности, неторопливости, строгого отбора («пишу только тогда, когда не могу молчать») – постоянная спешка, оперативность, лозунговость, готовность зарифмовать все, что надо для номера... Где уж тут, кажется, рассуждать о Главной книге...

Всё так. Однако же...

Я был пехотой в поле чистом,

В грязи окопной и в огне.

Я стал армейским журналистом

В последний год на той войне.

Но если снова воевать, –

Таков уже закон, –

Пускай меня пошлют опять

В стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин

Хотя бы треть пути...

Потом могу я с тех вершин

В поэзию сойти.

В этих строчках Гудзенко и сформулирован ответ на вопрос: в чём причина взлета нашей военной поэзии? В том, что поэты жили одной жизнью со сражающимся народом и всё, что «было с бойцами или страной», было и в сердце поэта.

Мысль эту Гудзенко считал настолько важной, определяющей, что возвращался к ней неоднократно.

О книга! Друг заветный!

Ты в вещмешке бойца

Прошла весь путь победный

До самого конца.

Твоя большая правда

Вела нас за собой.

Читатель твой и автор

Ходили вместе в бой.

(Из поэмы «Дальний гарнизон»)

Приведённые строки я цитирую по сборнику «Завещание мужества», изданному «Молодой гвардией» (составительница – мать поэта, О. И. Гудзенко). Тех, у кого на полках стоят прежние сборники Гудзенко, это издание привлечёт не новыми, ранее не публиковавшимися стихами – таких тут, насколько мне известно, нет, да и то, что издавалось, представлено крайне выборочно. Ценность книги в ином. Благодаря тому, что на её страницах стихи и главы из поэмы встречаются с выдержками из записных книжек, воспоминаниями друзей, читатель получает возможность – пожалуй, впервые так наглядно! – проследить в пределах одной книги связи между поэзией Гудзенко и его судьбой, увидеть, как стихи вырастают из жизни и опираются на неё.

«Он был очень похож на свои стихи, неотделим от них», – свидетельствует на страницах сборника Михаил Луконин. «Он оказался именно таким, каким я представлял его по стихам. Никаких разночтений тут не было» (Яков Хелемский) .

«Синхронность» личности, судьбы, стихов... Индивидуальная особенность? Несомненно. Но только ли индивидуальная? Нет ли за ней иных, более широких закономерностей, позволяющих понять, почему именно такой личности было дано поэтически сфокусировать черты поколения, выигравшего войну?

Рассуждая о фронтовых записях Гудзенко как об исторических документах, характеризующих эпоху через сформированных ею людей, Павел Антокольский скажет: «Сквозь биографию очень одарённой личности, как сквозь прозрачный транспарант, проступает биография поколения... Битва под Москвой, у берегов Волги, Курская дуга, форсирование Днепра и Вислы, освобождение Киева, Варшавы, Будапешта, Праги, Вены, взятие Берлина – вот вехи светлой и суровой биографии миллионов советских юношей».

Проступала не только биография. Проступал характер.

Илья Давыдов, военврач батальона ОМСБОН (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, в которой воевал Гудзенко), вспоминает, как неохотно тот уходил во время воздушных тревог в щель. И, сидя в щели, продолжал злиться:

«Таких здоровенных парней гоняют в щели... а немцы напирают на всех фронтах!»

Не по уставу? Даже больше – не по разуму! Известно: за гусарство под огнём расплачивались кровью. Но что поделаешь: поэты – истинные поэты – не самые рационалистичные люди на земле (иначе они вряд ли избрали бы себе такую профессию). Зато это было полностью в характере Гудзенко, отвечало его стремлению всегда быть на переднем крае и если уж драться – то до конца.

Тáк жить и тáк писать.

И наоборот: чтобы так писать, надо было так жить.

Вот почему вплоть до тяжёлого ранения, исключившего для него возможность непосредственного участия в боях, он, по свидетельству того же Давыдова, упорно отказывался переходить из боевой роты в редакцию бригадной газеты. «Он хотел видеть врага и стрелять в него».

Это не было, разумеется, отказом от поэзии – такой отказ для Гудзенко был бы равнозначен отказу от самого себя. И после ранения он верен себе: мог бы, вспоминает Долматовский, «остаться в Москве, обедать в клубе писа¬телей», а оказался сначала в выездной редакции «Комсомолки» в только что отвоеванном у врага, разрушенном Сталинграде, а затем – снова на фронтах, в редакциях военных газет.

Стремление к максимальной самоотдаче, к тому, чтобы быть всегда на переднем крае жизни, пронизывает всю судьбу Гудзенко – и военную, и «мирную» (если последний термин вообще применим к нему). Менялись этапы, обстоятельства, конкретные условия — характер оставался.

Продолжается битва в дыму и пальбе.

Можешь мёртвым в сражении лечь.

Но не смеешь ни строчки оставить себе,

Ни удара сердца сберечь.

Это сказано о войне, но относится не только к ней.

«Цель творчества – самоотдача», – признавался Пастернак. Для Гудзенко самоотдача была целью жизни. Он находился в вечном движении, и стрелка его жизненного компаса была нацелена – неизменно – на передний край.

«Он был непоседлив – и профессионально, как хороший журналист, и душевно, потому что преодоление пространств, всё новые и новые края и климаты ему были нужны, как воздух и хлеб вдохновения. Если на карте Со-ветского Союза поставить флажки в тех местах, где он побывал, это будет поучительная картина размаха и душевной экспансии. Это и будет его короткая и яркая биография» (Павел Антокольский).

Именно это придаёт такую достоверность его откровенному признанию:

А я спешу. Мне нужно до рассвета

Поспеть на стройку. Я там очень нужен.

Быть нужным – это счастье.

В путь, друзья!

Не оттого ли самое страшное для него – не только на войне – остановка движения, онемевшие, «безмолвные рельсы, позабывшие стук колёс» («Память»).

Михаил Луконин вспоминает: «Он был очень красив, красив щедро, размашисто и просто, той красотой, которая презирает зеркала... Всегда вокруг него всё кипело, он не знал устали в своём интересе к людям и был жаден к ним до неправдоподобия... Это была щедрость души, тяга к жизни».

М. Луконин пишет далее, как органически не терпел Гудзенко несправедливости, иждивенчества, паразитизма, каким верным, надежным товарищем, «бойцом в полном и высоком смысле этого понятия» оказывался он в трудные минуты... «Это был талант, оказавшийся на гребне жизненных испытаний, это была молодость, оказавшаяся готовой к этим испытаниям».

Признания М. Луконина важны для нас не только потому, что он был одним из самых близких друзей Гудзенко, но и потому, что это – мысли человека, родственного ему по духу, чувствовавшего друга, что называется, изнутри. Поэтому, когда наталкиваетесь в этих раздумьях на строки, казалось бы, откровенно субъективные, вызывающие на полемику, не спешите спорить, вдумайтесь еще раз.

Взять хотя бы такое: «Ветер и дождь, земля и небо, люди труда и подвига, верность долгу – вот пафос его творчества, и ни война, ни мир не являются темой сами по себе...»

Немного неожиданно, не правда ли? Вот уж сколько лет мы числим Гудзенко «по ведомству» военной поэзии, и вдруг – на тебе! – «не являются темой»... Что же в таком случае является? Ветер и дождь, земля и небо? Не слишком ли... общо?

Но продолжим цитату: «Ни война, ни мир не являются темой сами по себе, вся его поэзия – это поэзия большого советского характера».

Да, М. Луконин прав, хотя правда эта могла бы быть высказана и без столь подчеркнутого противопоставления. Гудзенко потому и смог достичь таких высот в своей военной поэзии, что это была поэзия героического жизнелюбия. Её автору были ведомы – и любы! – все краски, все зовы жизни; во имя этой жизни он и шёл в бой. Сам великий жизнелюб, он – и на войне и в мире – тяготел к людям сходной душевной организации. Вероятно, он мог бы повторить слова Симонова:

Из того, кто ничего не любит

и ничего не помнит,

Можно сделать самоубийцу,

но нельзя сделать бойца.

Война лишь укрепила Гудзенко в этом убеждении. До войны «мне нравились люди из книг»,— запишет он на фронте. И расшифрует: Хулио Хуренито, Кола Брюньон, Санчо Панса, Пантагрюэль, Швейк — «здоровые, весёлые, честные люди». «А за девять месяцев (фронта.— А. К.) я увидел живых собратьев этих классических, честных, здоровых весельчаков. Они, конечно, созвучны эпохе».

Созвучен эпохе был и он сам, здоровое, земное, плотское начало в нём. Чем, например, берёт за живое его стихотворение «Дождь»? Нет в нём никаких внешних примет эпохи, просто «дождь сыплет торбою и раздает подарки». Нет внешних примет, но есть мироощущение, есть радость деяния, заставляющая и в дожде видеть товарища по работе, «трудягу» под стать себе: «Он вымок. Он вспотел. Он воду пьет из фляги».

То же — и в военных стихах. «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели»,— скажет он в «Моём поколении». Сегодняшним молодым это признание может показаться демонстративным, вызывающим; для сверстников поэта, шедших в одном строю с ним, здесь не было ничего нарочитого, это была суровая норма войны: «На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мёртвых расцвели голубые цветы». Гудзенко не был аскетом, долг перед Родиной обусловливался для него не внешним принуждением, а великой жадностью к жизни; поэт мечтал:

...когда мы вернёмся,—

а мы возвратимся с победой,

все, как черти, упрямы,

как люди, живучи и злы,

пусть нам пива наварят

и мяса нажарят к обеду,

чтоб на ножках дубовых

повсюду ломились столы.

(«Моё поколение»)

Гудзенко имел право сказать о себе и своих одногодках: «Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты...» И дальше, почти повторяя образ: «Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты». Да, в то трудное время быть чистым перед комбатом – означало быть чистым перед Родиной. Гудзенко это не только понимал разумом, но и принял душой. Он «протестовал против войны всем сердцем, всем своим существом, – пишет о нём Илья Давыдов. – И потому, что протестовал, – воевал». Недаром среди фронтовых записей поэта находим и такую (от 4 марта 1942 г.): «Война – это пробный камень всех свойств и качеств человека. Война – это камень преткновения, о который спотыкаются, на котором можно править привычки и волю людей».

Для Гудзенко и его одногодков война оказалась поистине правильным камнем. Пусть в результате столкновения с этим камнем прежняя жизнь порой теряла устойчивость, как бы перевёртывалась. «Словно смотришь в бинокль перевёрнутый», – сказано в годы войны Симоновым. Сказано точно. У Гудзенко нет такой обнажённой, отточенной, словно бы «отторгнутой» от конкретного повода формулы; но эта формула многое объясняет и в истоках гудзенковского видения мира, поэтической образности его военных стихов. Сказать о нём: «он был наблюдателен» – значило бы еще ничего не сказать. Наблюдателен ведь каждый истинный художник, и каждый видит мир по-своему, улавливает в нём то, чего не видят другие. Гудзенко сумел увидеть мир на войне, увидеть со стороны неожиданной, подметить новое в старом, сотни раз описанном. Мир и впрямь открывался на войне как «перевёрнутый». Это почувствовали и уловили и старший – Симонов, и младший – Гудзенко. Но на этом сходство кончалось, дальше выступало на передний план своё, индивидуальное, неповторимое. У Симонова есть стихотворение (времён Халхин-Гола), всё построенное, как говорят, на обратном ходе, поверяющее эстетику, красоту военной целесообразностью. Такой чудесный пейзаж, – а военный лишь глубже надвигает каску: «Опять эти рощи на горизонте! Опять бомбёжки с утра!» Гудзенко тоже использует «антиход», тоже переворачивает бинокль, но в целях прямо противоположных: для него война не гасит красоты мира, напротив – ещё резче подчеркивает её. Для солдата, вырвавшегося с фронта в краткосрочный отпуск, редкое «пятнышко травы» в городском палисаднике оказывается диковинкой, весточкой из далёких времен, из далёкого, казалось бы безвозвратно отрезанного войной мира: бойцу так же хочется потрогать руками эту травинку, убедиться в ее всамделишности, «как мальчику – винтовку на стене» («Трава»).

Да, этот опрокинутый, как в перевёрнутом бинокле, «антимир» – мир войны, проверяя качества, привитые миром обычным, довоенным, многое отбрасывал, заставлял идти на многое, что можно было делать, лишь стиснув зубы («И выковыривал ножом ||из-под ногтей я кровь чужую»). В то же время в настоящих людях справедливая война лишь укрепила качества подлинной, социалистической человечности. И не только справедливую ненависть к врагу (помните, у Светлова, в «Итальянце»: «Я стреляю. И нет справедливости справедливее пули моей»), но и – в не меньшей степени – любовь к Советской родине, чувства дружбы, взаимовыручки – в бою, как в труде, только еще обострённее:

Мы нашу дружбу берегли,

Как пехотинцы берегут

Метр окровавленной земли,

Когда его в боях берут.

(«Баллада о дружбе»)

В этих строках нет никаких оглядок, оговорок – чтобы, дескать, правильно поняли, не заподозрили, упаси бог, в «ремаркизме». И не только потому, что оговорки были вообще не в характере Гудзенко, и время было не оговорочное, и враг был реальный – пострашней обвинений критиков... Советское здесь не декларируется, а подразумевается, оно пронизывает всю ткань стихотворения, мироощущение его героев и автора. Герои Ремарка тоже берегли фронтовую дружбу; можно даже сказать, это – единственное, что им еще оставалось беречь в охваченном безумием, чужом и враждебном мире; едва ли, однако, им пришло бы в голову употреблять для ее определения такой образ. Герой Ремарка не стал бы беречь дружбу, как метр окровавленной, взятой в боях земли, потому что не стал бы так беречь саму эту землю. Ему было незачем это делать: это была не его земля, война велась не за его интересы. Сражаться так, как сражались ровесники Гудзенко, можно было лишь в войне подлинно народной, Отечественной; только в ней можно было тáк драться за каждый метр земли и тáк об этом писать. Этика и эстетика, сплетаясь, обусловливали друг друга...

...В записных книжках Гудзенко стихи и жизнь закономерно ложатся рядом, вместе. Порой «заготовка» вырастает из зафиксированной на лету жизненной подробности, сценки, раздумья, порой – продолжается в них. В записях за одно и то же число – 13 мая 1942 года – встречаем подряд раздумье и сухую, протокольную запись факта:

«О смерти, о большой любви нельзя писать стихи: точная строфика, рифмовка выдержанная, ритм – один. Задыхаясь, не говорят ямбом; а если не задыхаешься в любви и горе, стихов не пиши» (Выделено мной. – А. К.).

«...В Киеве целые сутки партизаны удерживали площадь Богдана Хмельницкого». Запись – сухая, конспективная; но это сухость, «задыхающаяся» от сдерживаемых эмоций.

Бывает, эти сделанные для себя, журналистской скорописью, «моментальные фотографии» и не находят прямого выхода в поэзию; но всё равно они интересны и примечательны – не только как свидетельства неиссякаемого художнического любопытства их автора, его жадности к жизни, наблюдательности, зоркого глаза, но и как показатель того, чтó прежде всего интересовало поэта в жизни, чтó примечал он в первую очередь, на что реагировали острее всего его душа и зрение.

Вот несколько таких зарисовок (цитирую без комментариев):

«Шёл человек по улице Будапешта, где он живет уже три месяца, и вдруг могила, на доске прочёл надпись: имя друга. Его он видел в дни штурма города. Он погиб. Жил три месяца в городе с мёртвым другом, писал ему письма, ждал ответа...»

«Танкисты первые врываются в город. Один танк идет к цветочному магазину. Ребята берут огромные венки свежих цветов. Ведь кто-нибудь погибнет. Через час бой».

«Солдат вернулся в Киев. У него жил немец на квартире. Убил его мать. Ограбил. Случайно нашёл конверт с его берлинским адресом. Это было в 1943 году. В 1945-м он пришёл в Берлин и нашёл дом этого немца. Здесь он увидел свой костюм, присланный в посылке. Немец уже давно был убит... Его вдова, когда узнала, кто этот пехотинец, смертельно побледнела. Солдат не стал брать своего костюма. Он только на дверях написал: «Сюда приходила месть из Киева, с ул. Чкалова, из дома № 18». Наутро вдова сбежала в деревню. Солдат решил поселиться здесь с друзьями. В шкафах он нашёл много знакомых вещей, и это ему напоминало мать, дом, Киев».

«Когда мы узнали о конце, каждый больше всего боялся умереть. Жизнь после войны солдаты берегут сильнее».

В стихи и записные книжки Гудзенко тех лет входит, как точно выразился в воспоминаниях о нём Павел Антокольский, «непосредственная достоверность пережитого», правда войны, увиденная глазами поколения. Правду войны Гудзенко понимал широко, он не делил ее на нужную и ненужную, «большую» и «малую», «правду факта» и «правду века». Для него правда всегда была большой, на то она и правда! Романтика высоких чувств в её неприкрытом, не стесняющемся масштаба выражении и суровые, неприглаженные подробности фронтовой страды в его стихах и записях не просто стоят рядом – они едины; романтика у Гудзенко существует не в книжно-дистиллированном, «очищенном» от «подробностей жизни» выражении (с такой романтикой Гудзенко, как и других, молодых тогда поэтов – Кульчицкого, Самойлова, война заставила расстаться быстро и беспощадно), а вырастает из самой прозы жизни и – освещает её. Отсюда и такие неожиданные, казалось бы исключающие друг друга и, уж во всяком случае, несовместимые в пределах одной эстетической системы, тем более – одного произведения, полярности, как начало и конец стихотворения «Перед атакой» (в начале: «Когда на смерть идут – поют», в конце: «И выковыривал ножом //из-под ногтей я кровь чужую»). Первую строфу приняли все, последняя – покоробила многих. В цитировавшихся уже мною воспоминаниях о Гудзенко Павел Антокольский справедливо защищает эти строки, это мужественное видение войны, как она есть, от «разного рода снобов и ханжей». Но если бы речь шла только о ханжах и снобах! Нет, дело было сложнее... Перечтите се¬годня хотя бы превосходную – в целом – статью покойного ныне критика В. Александрова «Фронтовые рукописи», писавшуюся еще в годы войны, но напечатанную впервые лишь в 1963 году, а затем переизданную в сборнике «Живая память поколений». Александрова не назовешь ни снобом, ни ханжой, а между тем и он не принял этих строк Гудзенко, увидел в них искусственность, литературность, вымученность, «игру» с материалом, с темой, которая «не терпит такого с собой обращения», – и только...

В. Александров. Фронтовые рукописи. – В кн.: «Живая память поколений (Великая Отечественная война в советской литературе) ». Сб. статей. М., «Художественная литература», 1965, с. 205.

Мне пришлось уже однажды – в статье, посвящённой поэзии военных лет («Сибирские огни», 1968, № 5) , оспорить это суждение В. Александрова. Полемизирует с ним и В. Кардин в посвящённых Гудзенко интересных воспоминаниях «...Человек твоего поколения...» («День поэзии — 1971»).

См. также в сб.: «Литература великого подвига (Великая Отечественная война в советской литературе)». М., «Художественная литература», 1970, с. 209—210.

Однако аргументы в этом споре у нас разные. По мнению Кардина, В. Александров не учел остроты поэтического восприятия – и только.

В. Кардин. «...Человек твоего поколения...» — В сб.: «День поэзии — 1971». М., «Советский писатель», 1971, с. 168.

Допускаю и это. И это тоже. Но, думаю, дело всё же не только в этом, не в одном этом. Противопоставляя мироощущению, проявившемуся в этих строках Гудзенко, то, что выражено в разбираемых им рукописях, отказывая мироощущению поэта в народности, В. Александров, вольно или невольно, не уловил в намеренной, вызывающей по отношению к книжно-плакатным представлениям о войне полемичности концовки типических черт мировосприятия пусть и не большей, но большой части воюющего народа – молодой советской интеллигенции, студенчества, пришедшего на войну в порыве восторженного патриотизма, но не представлявшего себе поначалу ее подлинного лица, ценой большой крови расстававшегося с иллюзиями насчет победы кровью малой, прорывавшегося к пониманию той правды о войне, не добыв которой нельзя было добыть и победу!

Гудзенковские стихи и записи первых, самых тяжелых месяцев войны проникнуты неослабевающей верой в победу; и он же – в феврале 45-го, за несколько месяцев до конца войны! – мог записать по поводу попытки контрнаступления фашистов под Эстергомом:

«Где-то на маленьком участке в 10–15 км повторяется сейчас 41-й год. Это, конечно, сейчас не характерно, но и об этом я должен писать – это правда войны. Наша сила в том, что мы не скрываем неудач от себя. Да, я должен писать о неудачах в 45-м году...» (Выделено мной.– А. К.)

К этой мысли Гудзенко вернётся не раз:

«На кургане дует проклятый резкий ветер. Начштаба растолковывает комроты обстановку:

— Мы имеем дело с сильной армией.

Вот это уже правильная постановка вопроса. 1941 год не должен повториться».

Для ясности. Гудзенко не был провидцем, пророком. Он был сыном своего времени, разделял с ним его идеалы и его иллюзии; в его стихах мы найдем искренние строчки, посвященные Сталину — такому, каким он виделся тогда.

Что ж, тут ни прибавить, ни убавить, так это было на земле, и редакторы сборника поступили, думается, правильно, не отказавшись от этих строк: далёкие от полноты истины, они верны в выражении мироощущения (тогдашнего) не одного их автора – поколения: надо ли это замалчивать? Гудзенко был «одним из нас», пусть даже и одним из самых талантливых среди нас; его поэзия сильна не прорывом в будущее, а «непосредственной достоверностью пережитого» (П. Антокольский).

И если уж у такого человека появились подобные мысли – появились не после 1956-го, а еще в ходе войны и непосредственно после нее,– значит, они были вызваны самой жизнью...

Ещё одна запись:

«В Корее плохо. Американцы перешли параллель. Пахнет порохом. И поэтому с ещё новой силой встает вопрос о литературе, посвящённой современной армии. Об этом надо писать и говорить, чтобы не оказаться в неоплатном долгу перед народом».

Это было не только программой, намеченной для других. Это было, прежде всего, самопрограммой, самозаданием. Выполнением этого самозадания явилась поэма «Дальний гарнизон» (1950) — и по сию пору едва ли не самое значительное поэтическое произведение о послевоенной армии. Сегодня, с расстояния более чем в четверть века, ясней видны и сильные, и слабые его стороны. Сила – не в риторических декларациях (они есть в поэме), а в одухотворенном опытом недавних боев раскрытии нужности «прозы» армейской жизни, ее будничного, тяжкого труда, без которого не может быть и победы в бою. Именно этим поэма и полюбилась воинам.

Среди тех же записей после авторского раздумья: «Да, только преодолевая трудности, солдаты становятся настоящими солдатами, и только так нужно об этом писать»,– зафиксировано и свидетельство читателя:

«Мне сказал вчера один капитан-туркестанец:

– Правильно Вы написали: «По колено пыль, по пояс пыль, по грудь...»

Гудзенко комментирует:

«Эти слова мне дороже многих речей «за» или «против».

...Да, сегодня видней, чем тогда, не только сила, но и слабости этой талантливой, для своего времени во многом новаторской, поэмы. Местами правда жизни уступает в ней место зарифмованной пропаганде уставных положений, и тогда живое лицо генерала вдруг подменяется ликом, а начатый с хорошим, «тёркинским» юмором кусок («Весёлый и опрятный, спешит в райцентр солдат») пропадает, остаётся не реализован ни сюжетно, ни интонационно. Но я пишу не рецензию на поэму, и мои критические замечания опоздали, а пафос поэмы остался...

...Для моего поколения Гудзенко и его поэзия — это ещё живое, своё, сегодняшнее... Вместе с тем — странно, но так! — это уже и история, история литературы. И, как при изучении и толковании всякой истории, тут не обойтись без споров.

Есть и в разбираемом сборнике утверждение, которое хочется оспорить.

Евг. Долматовский в своих проникнутых горячей любовью к поэту воспоминаниях говорит и о некоторой цветистости, вычурности, как он выражается, «ухарской романтике», а проще сказать – литературности стихов Гудзенко 1944—1945 годов по сравнению со стихами 1941— 1942 годов. Да, в поэтической эволюции Гудзенко был и такой поворот, такой виток спирали. Но о чем это свидетельствует? По мнению Е. Долматовского, «лишь о неиссякаемом оптимизме, о том, что самые тяжёлые испытания не согнули тех плеч, на которые они легли». «Ухарская романтика» как свидетельство «неиссякаемого оптимизма» – несколько неожиданно, не правда ли?

По-моему, это свидетельствует совсем об ином. О том, как непросто давался такому человеку и поэту, как Гудзенко, переход – после ранения – из строя бойцов в строй профессиональных литераторов, как нелегко было – используем его же образ – «с тех вершин в поэзию сойти».

Долматовский верно говорит о том, что «у многих поэтов поколения, к которому принадлежит Семён Гудзенко, был после войны сложный период». Но эта сложность истолковывается им в манере и интонациях, весьма напоминающих... критику тех лет, которая в значительной мере сама же и создала эту сложность.

«Они не могли оторваться от окопных представлений о действительности, осмыслить по-новому пройденный жестокий путь... Они словно продолжали окопную жизнь, в то время как их сверстники уже по горло были заняты восстановлением и мирным трудом. Эта болезнь краешком коснулась и Семёна Гудзенко. Но он сумел скоро понять...» и т. п.

А дальше – ещё того пуще: «И если поэт откровенно (!) рассказывал о том, что ему все ещё снится армейское, родное, он отодвигал от себя эти сны рукой строителя... чтобы не праздным гостем к столу грядущего прийти» (выделено везде мной. – А. К.).

Так и написано бестрепетной рукой: «болезнь», «отодвигал»...

Из песни слова не выкинешь. В 1946–1948 годах порой говорилось и не такое... «Нам было сказано, что всё в нашей судьбе зависит от того, как скоро мы перейдём на мирные темы. Довольно решительно нас переключали на эти мирные темы...» – вспоминает на страницах того же сборника Вас. Субботин. Вспоминает со сдержанной горечью, ибо жизнь, уроки прошедшего тридцатилетия со всей неопровержимостью показали: идейно-нравственный опыт войны надо было не «отодвигать», а сохранять в искусстве, и «отодвигания» эти обошлись нам достаточно дорого...

Вопреки сказанному Долматовским, Гудзенко не позволил, не дал «отодвинуть» себя от своей пожизненной внутренней темы.

Я в гарнизонном клубе за Карпатами

Читал об отступлении. Читал

О том, как над убитыми солдатами

Не ангел смерти, а комбат рыдал...

И далее:

У каждого поэта есть провинция.

Она ему ошибки и грехи,

Все мелкие обиды и провинности

Прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,

На карту не внесённая, одна,

Суровая моя и откровенная,

Далёкая провинция – Война...

Эта «далёкая провинция» останется близкой Гудзенко на всю его короткую жизнь... Останется как действительно неизменный «пробный камень» человечности, этический и эстетический критерий, как мир, населенный людьми, которых он на войне впервые по-настоящему узнал, с которыми навсегда породнился:

Работяги те же, хлопцы те же,

с кем уже ходил он на войну,

на Карпатах запахали межи

и в Туве подняли целину.

(«Чтоб увидеть прошлое яснее...»)

См. запись от 13 апреля 1942 г.: «Хорошее чувство, когда есть о чем писать, когда поиски героя увенчались успехом. Героя узнаёшь лучше, чем себя, видишь его ясно-ясно. Все, чего в «штатском» не видел, теперь зажглось для меня: вся армейская жизнь».

И в последние дни жизни «неизменная провинция» Гудзенко прорвётся к нему образом, стыкующим прошлое и настоящее:

Жизнь мою спасали много суток

в белом, как десантники, врачи...

(«Я пришёл в шинели жестко-серой...»)

Спасти не удалось... «Десантники-врачи» оказались бессильны перед пророчески предвиденным последствием войны:

Мы не от старости умрём –

от старых ран умрём...

Но осталась его поэзия, точно запечатлевшая облик «юношей 41-го»; остались записные книжки, воспоминания друзей – всё то, что воплотилось в книги, со страниц которых встают он сам и его поколение.