Тимур Гайдар ЭХО ТРЁХ СУДЕБ

Тимур Гайдар ЭХО ТРЁХ СУДЕБ

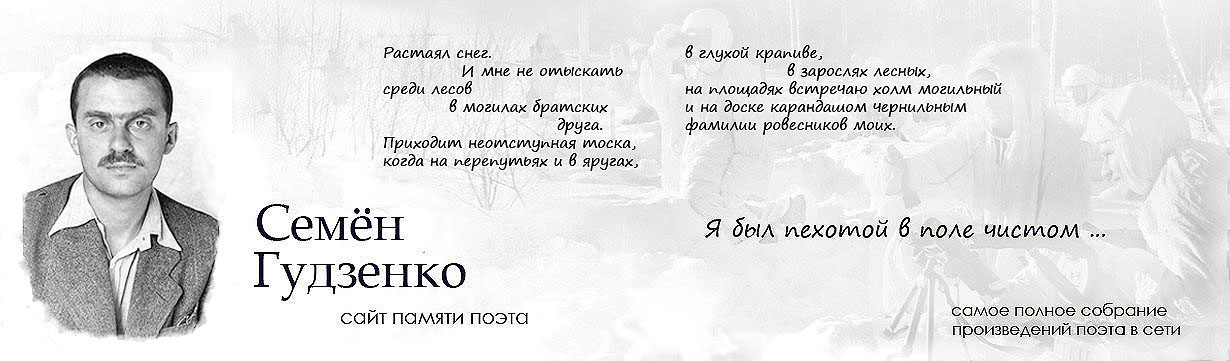

Сначала – несколько слов о моей маме, Лии Лазаревне Соломянской. Письма, которые я привожу ниже, Семён Гудзенко посылал ей, и, естественно, читатель должен знать об адресате.

Родилась она в Минске в 1907 году. Когда началась первая мировая, переехала с родителями в Пермь. Работала закройщицей на кожевенном заводе, стала комсомолкой, сотрудничала в газете "Звезда". Там встретилась с Аркадием Гайдаром, они поженились,

В 1938 году мама – в ту пору заведующая сценарного отдела киностудии "Союздетфилъм" – была репрессирована. Два года спустя она попала в небольшое число тех счастливцев, которых выпустили из лагерей, когда расстреляли Ежова и на его место пришел Берия.

В годы Великой Отечественной мама заведовала отделом фронтового очерка в журнале "Знамя". Приезжавшие с фронта писатели и журналисты гостили у нас частенько.

Вот и в тот июньский вечер 1942 года, вернувшись домой, я увидел в передней три армейские фуражки. Ёкнуло сердце – вдруг отец? После того, как в сентябре 1941 года наши войска оставили Киев, вестей о нем не было.

За столом в крошечной примыкавшей к кухне комнате, окно которой наглухо заколочено суконным одеялом, зимой для тепла, летом для светомаскировки, сидел Василий Семенович Гроссман. Семья его находилась в Чистополе, и он, возвращаясь с фронта, обязательно останавливался у нас. Мама хлопотала у плиты. Незнакомый майор постукивал половой щеткой по газовому счетчику, отчего пламя разгоралось чуть жарче, становилось голубоватым. Высокий исхудавший красноармеец в гимнастерке, перехваченной командирским ремнем, вскрывал консервы.

Это и был Семён Гудзенко. После тяжелого ранения он выписался из госпиталя, получил увольнение "в чистую". Принёс в "Знамя" свои стихи.

Ужинали. Василий Семёнович рассказывал о тяжелом положении на южном фронте. С майором они приехали из-под Сталинграда. Потом попросили Семёна Гудзенко почитать. Он не отнекивался. Достал сложенную пополам школьную тетрадку, распрямил, положил на стол. Читал, однако, не заглядывая. Читал негромко, "без выражения", менялась лишь интонация. В голосе проступала южная мягкость, а временами он словно замерзал, становился гранёным.

Наши ушли к востоку,

Немцы идут позади.

Раздробленный пулею локоть

До тошноты зудит...

Стихи об отступлении, об одиночестве бредущего по лесу "окруженца", о том особом часе, когда ждёшь сигнала "в атаку", а по окопам хлещет стальной ливень осколков и гибнут товарищи.

Сейчас настанет мой черёд,

За мной одним идёт охота,

Будь проклят сорок первый год

И вмёрзшая в снега пехота!

Тогда, так, о той войне еще не писали. Резкие, немыслимые, непроизносимые слова. За болью, за прервавшейся в строчках смертной тоской – подлинная сила, непоказное мужество.

Семён Гудзенко замолк, улыбнулся. Бледное лицо порозовело. Майор разлил по рюмкам и разбавил спирт. Выпили без слов, как случается в застолье, когда всем всё ясно. Мне, впрочем, не налили, хотя я как слесарь сборочного цеха авиационного завода получал рабочую карточку первой категории.

Семёну Гудзенко шел тогда двадцать первый год. Мне было пятнадцать. Несмотря на разницу в возрасте мы подружились. Может быть, потому, что его превосходство по всем статьям было очевидным, он не считал нужным его подчеркивать, а мне невероятно нравились его стихи. Запоминал сразу, с голоса, потом в курилке читал ребятам из бригады.

Если у меня ночная смена, бродили с Семёном по Москве. Хотя я не писал и не собирался писать стихи, он втолковывал мне начатки поэтической премудрости, читали Блока, Пастернака, Тихонова, Гумилёва, и девушки на бульварах оглядывались на высокого, красивого, бледного парня в длинной кавалерийской шинели.

Запомнился вечер в Клубе Писателей. Второй этаж, каменный зал. Народу немного. Выступал Илья Эренбург. "Стихи Семёна Гудзенко – не просто рождение хорошего поэта. В них голос нового опалённого войной поколения, которое идёт на смену старшему, и голос этот звучит честно... Из страданий войны наша поэзия выйдет просветлённой..."

Похоже, что Эренбург тогда по-настоящему в это верил.

Семён Гудзенко был рядом со мной, когда в военной комиссии Союза Писателей я получил письмо из-за линии фронта – запоздалую весть о гибели отца в партизанском отряде. До этого надежда еще теплилась. Мы шли по улице Герцена. "Ну, вот, – сказал Семён, – был ты все-таки мальчишка. Теперь – иное..." Потом по моей просьбе он, потихоньку от мамы, хлопотал через своих знакомых в ЦК ВЛКСМ, чтобы меня зачислили в школу радистов партизанских отрядов, которая помещалась на площади Пушкина в здании, где сейчас "Московские новости". Ничего, правда, из этого не вышло.

В апреле 1943 года я проводил его в Сталинград. Вообще-то он мечтал о фронте, но его туда не пускали. В Сталинград, где разворачивались восстановительные работы, он отправился с выездной редакцией "Комсомольской правды". Насколько я помню, ее возглавлял Семён Нариньяни.

Из Сталинграда в ответ на сообщение, что кажется, мне удается получить в военкомате направление в военно-морское училище, лишь бы завод согласился снять "броню", посоветовал: "Если будет возможность выбирать факультет, поступай на пиратский". Письмо было веселое. Жаль, что оно не сохранилось.

В августе 1943 года мы увиделись с Семёном Гудзенко в Сталинграде. Правда, очень коротко. Эшелон, в котором ехала в училище команда новобранцев, задержался на станции недолго. Семён загорел, окреп, отрастил усы, которыми, видимо, гордился. Но был грустным. Сказал, что мается, мечтает вернуться в Москву, чтобы все-таки пробиться на фронт.

Пропел сигнал. Когда обнялись, Семён Гудзенко засунул мне за пазуху немецкую алюминиевую фляжку, в которой что-то булькало. Видимо, в память о первой нашей встрече. Потом – прыжок на тормозную площадку предпоследней теплушки, паутина рельсов, вдали, как горный хребет, развалины города, и Семён машет рукой... Я не сохранил его писем. Молодость, легкомыслие, годы бродячей, сначала морской, потом журналистской жизни. И вообще, тогда после войны казалось, что все мы будем жить вечно... А мама моя письма Семёна Гудзенко сберегла.

Разбирая после её смерти бумаги, я нашел перевязанный ленточкой пакет, в котором пять сереньких конвертов. Штамп: "Проверено военной цензурой". Интересно, что в годы войны в штемпелях московской почты отмечалась не только дата, но и час получения.

Первое – из Сталинграда. Отправлено 27 июля 1944 года.

«Лия!

Прощу прощения за свинство. Не писал – замучился. Работать приходится много. Если из всего худого останется сорок хороших строк – будет замечательно. Но это осенние заботы. А пока сижу я здесь на приколе. Хочу в М-о-с-к-в-у!!! Буду, наверное, не раньше середины августа. Стихи не присылаю, хочу привезти всё сразу. Напиши, как баллады? Ваш № 5-6 вышел, читал, уже ругнула "Правда". Как книга?

Большой привет Тимуру.

Большой привет Екат. Ник. и всем знаменосцам.

Семён».

Четыре следующих письма из Киева. Город освобожден в ноябре 1943-го, весной следующего Семён Гудзенко получил, наконец, командировку на фронт.

«Лия! 13.04.44.

Сейчас еду дальше. Через Житомир, Винницу, на Румынию. Подробности позже.

Сначала о деле. Нашёл журналиста, майора Юр. Бураковского, который знает Ковпака. Он согласился написать для вас все, что нужно. Хорошо бы вызвать его в Москву, да поскорее. За ним охотятся другие журналы и Военгиз. Свяжитесь с ним – Киев, телефон 95, работает в "Правде Украины".

Чудесный парень Ал. Гуторович – мой попутчик и побратим. Киев меня угнетает. Утешаюсь пирожными.

От всех волнений и влияний,

От сплетен, споров и т.д.,

Как настоящий киевлянин,

Ищу забвения в еде.

Пока, до Винницы!»

Честно говоря, сегодня трудно догадаться, чем огорчил Семёна Гудзенко его родной и – это я знаю – горячо любимый город. Может, взорванный Крещатик? Может, судя по четверостишью, какими-то встречами? Во всяком случае, из следующего письма, которое пришло месяц спустя, видно, что настроение изменилось.

«05.05.44.

Привет, привет, Лия!

Снова в Киеве. Был за Днестром, пил вино виноградное, снова бегал под пулями, допрашивал на передовой пленных. На пароме форсировал Днестр.

СЧАСТЛИВ! ! !

Видел дороги наступления. Киев – Житомир – Винница – Бельцы и – на Кишинев, на Яссы. Хочу писать стихи. Прозой не выходит.

Что "Знамя"? Что в литературе?

Собираюсь лететь в Одессу. Напиши мне: Киев, Рейтарская,29, кв.5. Бессмертному для Семёна Гудзенко (тоже бессмертног о).

Киев сейчас лучше. Весна здесь райская, а в Бессарабии – чудеса. Ем пирожные сотнями – 2 рубля штука. За всю войну. Завидуйте!»

Близко знавшие Семёна Гудзенко помнят, что настроение у него менялось довольно резко. Ощущение силы, уверенность в себе, вдруг сменялись грустью, даже тоской. Впрочем, обнаруживал он это далеко не перед всеми.

«01.06.44.

Лия, дорогая!

Думаю, что ты мне простишь хамство такое. Становлюсь "дедушкой русского аванса". Ничего не поделаешь. Когда думал об этой тысяче рублей, перебрал всех знакомых москвичей – безденежные эгоисты. Ну, да ладно, приеду – расплачусь. Вобщем, очень, очень благодарен.

Лия, ты знаешь, в этой поездке все передумал сначала. Всю уверенность потерял, все пересмотрел. Порой бывает очень тяжело – не могу писать так, как хочется. Хотя, я по-прежнему злой и в Москве за все отыграюсь: поэму закончу, об Украине напишу. А пока нелегко. Часто думаю, может, не за то взялся – менять профессию? Черт его знает!

Фронт, как ты и предполагала, дал мне больше, чем годы в Москве. Об этом думаю и хочу писать. Кажется – наступление понял. Сейчас еще собираюсь на 1-ый Украинский фронт. К началу июля вернусь в Москву.

Лиинька! Я только здесь по-настоящему понял, что ты и Тимур мои самые хорошие друзья.

Саша Гуторович знал Гайдара. С ним был в Киеве, вместе в первые дни из окружения выходил. Искал он его могилу на Житомирщине – не нашел. Нужно разыскать кого-нибудь из того отряда. Мы с ним приедем вместе, и он сможет рассказать о Гайдаре, а может, и напишет.

Как Тимур? Наверно, уже матерый пират?

О моем литературном плаче абсолютно никому не говори. Я им еще покажу!

Видел Бураковского. Он хочет вам писать, но на него нажать нужно. Материал у него превосходный. Ковпак здесь. Прилетал его заместитель. Вобщем теребите Бураковского.

Привет всем знаменосцам».

На последнем письме штемпелей нет. Мама пометила: "Июль 1944 г. С оказией. Привез из Киева архитектор Бессмертный".

«Дорогая Лия!

Посылаю тебе наши путевые очерки. Галопом до Европы! Если подойдут для "Знамени", будем рады. Если "Знамя" побрезгует, чтоб добро не пропало, отдай "Огоньку" или "Смене", или кому захочешь. Для "Знамени" можешь их скальпировать, как сердце (женское) подскажет. Вобщем, тебе даются неограниченные права редактора - вампира.

Дать нас так: "От Днепра до Прута". Александр Гуторович, Семён Гудзенко.

Стихи начинают получаться. Думаю над поэмой. Денька через два снова лечу на фронт. Напиши о судьбе моей "Баллады о знамени". Вообще, написала бы?!»

Вот и все. Завязываю ленточкой, стараясь быть аккуратным, как мама, тоненький пакет. Смолкает отдаленное эхо, отзвук судеб трех хороших людей: Семёна Гудзенко, Лии Соломянской, Аркадия Гайдара.

1990