Василий Субботин ОДНОПОЛЧАНИН

Василий Субботин ОДНОПОЛЧАНИН

Я сейчас уже не знаю, не скажу, как случилось, что этот номер "Знамени" попал к нам на передовую. Никогда ничего подобного не случалось за всю войну. За всю войну я ни разу не видел ни одного толстого литературного журнала на переднем крае. Газеты, и центральные, и армейские, и фронтовые наши, те доходили, а толстого литературного журнала ни разу за всю войну не видел я на переднем крае. Я уж не знаю, где они застревали, даже если и посылались и получались, даже если кто-нибудь и посылал их на фронт. Вот почему я не могу объяснить сейчас, как попал этот номер журнала "Знамя" в нашу упрятанную в овраге, невдалеке от переднего края землянку, в которой мы с Лободой ютились в ту зиму. Я даже, пытаясь все это установить, объяснить всё это, думаю, а не привёз ли его сам Лобода, который незадолго до того был в отпуску. А может быть, он взял его где-нибудь в тылах, может быть, в том же медсанбате дивизионном или ещё в каком-нибудь нашем тыловом подразделении, с которым Лобода был больше меня связан хотя бы потому, что он раньше меня попал в дивизию, больше меня знал другие службы. Так или иначе, но именно этот журнал и именно этот номер со стихами Гудзенко попал ко мне. Потому, наверно, он у нас и оказался, потому и принес его Лобода, что в нём были стихи Гудзенко, небольшая подборка под названием "Однополчане". Всего две, помнится мне, странички, четыре или пять небольших стихотворений.

Я все их помню наизусть. Ну, хотя бы вот это, первое, не лучшее, может быть, однако запомнившееся мне. Называлось оно "Путь" и было предварено посвящением: "Студентам ИФЛИ, однополчанам". Более других отвлечённое и, тем не менее, хорошо мне запомнившееся. "Наш путь, как Млечный – раскалён и долог. Мы начали в июне, на заре. В пыли с тавром готическим осколок, в мешке на двое суток сухарей. Тяжёлый шаг, как будто пыль дороги колотят стопудовым колуном. Я не грустил о доме и пороге, с любимой не прощался под луной. Мы были юны. И мужская дружба ценилась нами выше всяких благ. Мы говорили: "Что нам в жизни нужно? Устать в дороге, воду пить из фляг... Был путь, как Млечный раскалён и долог. Упрямо выл над соснами металл. Обветренный, прокуренный филолог военную науку постигал. Он становился старше и спокойней и чаще письма матери писал. Мы говорили: "Отбушуют войны. Мы по-другому взглянем в небеса. Сильней полюбим и сильней подружим. Наш путь, как Млечный, вечно раскалён. Нам дня не жить без битвы и оружия, и будет порох словом заменён".

Мне доставляет удовольствие привести это стихотворение, как бы к тому, что сказано в нём, сегодня ни относиться.

Были в этой подборке и другие стихи. И прежде всего в ней было заглавное и для этой подборки и, я думаю, не для одного только Гудзенко, его творчества, стихотворение, которое, я думаю, можно и не цитировать, не приводить. Оно достаточно хорошо известно, во всяком случае, было известно в те дни... Стихотворение это – "Перед атакой", с его удивительно точным и впервые сказанным: "Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины". Стихотворение, которое открыло новое, более приближённое, чем до тех пор, истинно солдатское видение войны.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв. И лейтенант хрипит,

И смерть опять проходит мимо...

Было там ещё, уж если говорить об этой подборке, одно стихотворение, по-моему, заключающее этот цикл, из которого я запомнил одну, а вернее, две строчки:

На снегу белизны госпитальной

Умирал военврач, умирал военврач...

Вот какова была она, эта первая, во многом нечаянная встреча со стихами Гудзенко, а в какой-то мере и с ним самим.

К этому я должен добавить. За полгода до того, в Горьком, в танковом училище, приехавший туда Антокольский, может быть, и не упоминая фамилии Гудзенко, рассказывал нам о поэте, участнике Сталинградского сражения, писавшем и до войны когда-то, но теперь написавшем настоящие солдатские стихи о войне. Фамилия поэта, может быть, и не называлась даже, но потом, когда я прочёл стихи, я понял, что речь шла об этом человеке.

Вот такое было начало, и таково самое первое, наиболее яркое воспоминание от встречи с поэтом Гудзенко.

Больше его стихов до самого конца войны мне не пришлось встречать. Слишком мы были оторваны от всего, что было где-то далеко от нас, от всей той жизни, которая, несмотря на войну, шла где-то своим чередом, так далеко, как будто её и не существовало.

Однако же ещё была одна встреча, и тоже пока с поэзией и со стихами Гудзенко, а не с ним самим. После войны и после госпиталя, в котором я пробыл всю вторую половину сорок пятого, и даже начало сорок шестого прихватил, сначала в Германии, а потом и на Урале, я, с небольшого глухого разъезда под Свердловском, время от времени бывая в городе, ходил в библиотеку (может, затем только и ходил, затем только и ездил) и мне удалось получить вышедшую уже к тому времени книгу Гудзенко, которая тоже так и называлась – "Однополчане". Там, в читальном зале, я и прочёл впервые эту его, вышедшую ещё в 1944 году книгу. Самую первую из книг, выпущенных фронтовыми поэтами нашего собственно военного поколения.

Вот такой была вторая моя встреча с Гудзенко.

Ну а следующая произошла так. Это уже был сорок шестой год, зима. Я приехал в Москву и пришёл к Павлу Григорьевичу Антокольскому, с которым, считалось, я был в переписке, впервые был у него дома, в его квартире на улице Щукина. Никто к нам так не относился, как Павел Григорьевич, ни с кем фронтовые поэты не были так связаны, как с ним, никто не сделал для нас так много, как Павел Григорьевич. С запиской Павла Григорьевича – мне по второму разу приходится рассказывать то, что более отрывочно уже случалось рассказывать однажды, – я впервые пришел в писательский клуб и, не знаю уж как это вышло, оказался за одним столом с Лукониным, напечатавшим к тому времени свои классические, я думаю, стихи, такие, как "Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой" и "Я вернулся к тебе, но кольцо твоих рук – не замок, не венок, не спасательный круг". Стихи, оставшиеся надолго в памяти людей того времени, Я прочел Луконину что-то из своих тогдашних стихотворений и, как мне показалось, они ему понравились. Во всяком случае, когда я спросил его о Гудзенко, о том, какой он и где он сейчас, он подвёл меня к высокому, бровастому – брови вразлёт! – парню, стоявшему на лестнице, ведущей наверх, на хоры. (Кто не знает её, этой лестницы, в нашем ЦДЛ! Под ней даже Рональд Рейган сидел в недавнем прошлом, за столом, накрытым для него именно здесь, под этой лестницей.) Гудзенко был в пиджаке и даже при галстуке, но в сапогах и в галифе – так, если не забыли, назывались наши военные брюки. Теперь уже втроём мы вернулись к столу и я, по просьбе Луконина, прочел ещё какие-то свои стихи. Это, как я потом понял, и определило то, что через некоторое время, когда я вернулся в Симферополь, куда незадолго до того приехал в поисках пристанища, я – неожиданно для себя – был вызван, на первое совещание молодых, самое первое из проходивших после войны совещаний молодых писателей. Это было тем более удивительно, что состав делегатов давно уже был определён, а само совещание из месяца в месяц откладывалось,

И тут я ещё раз встретился с Гудзенко. Мы, несмотря на то что были в разных семинарах, то и дело встречались с ним. И всё шло хорошо, пока не начались пленарные заседания, на которых тогдашние деятели из ЦК комсомола – всё, как я понял потом, заранее было продумано – то и дело нападали на Семёна. Начиналось уже поветрие, разоблачены были уже и Зощенко, и Ахматова, только ещё до "космополитов" не добрались. Но через два года дойдет и до них очередь. Всё годилось, чтобы бросить камень в человека, открывшего, казалось бы, самую первую страницу истинно солдатской, по-настоящему окопной поэзии. И в докладе, и в подготовленных заранее выступлениях то и дело приводилось что-то, что никак не устраивало этих людей, которым всё было известно о войне, которую мы пережили, и о том, как о ней следует писать. "В каких я замках ночевал!!" Ах, ах, подумать только, какая крамола, какой криминал, да как он смел! Преклонение перед заграницей, перед Западом. А уж тем более – "Мечтать вам и мечтать!" Какое нахальство, какая наглость! Тут уж все средства были хороши, склоняли на все лады, наклеивали все ярлыки. Ещё бы: "Быть под началом у старшин хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти". Какое высокомерие!

Семён сидел в зале, когда это всё происходило, слушал, был спокоен и даже, как показалось мне, принимал всё это, как должное, как будто так и должно было быть. Ведь он лучше нас знал, откуда что идёт и почему что делается. И когда я выразил возмущение происходящим, взглянул на меня как на несмышлёныша и успокоил: "Всё, мол, в порядке, так и должно быть".

Очень горько мне всё это было видеть и сильно испортило праздник, который поначалу был у меня на душе.

– Не надо устраивать хиханьки да хаханьки по слишком серьёзным поводам, – помню, сказал он, отвечая этим людям.

"Васе Крымскому с пожеланием всесоюзных успехов", – написал он на коллективном сборнике, вышедшем к этому нашему совещанию.

Вскоре после совещания Семён прислал мне свою книгу "Битва", извинившись, что "Однополчан" не посылает, не осталось ни одного экземпляра. А потом в присланной мне открытке писал: "Хорошо, что молодая поэзия имеет своего полпреда в Крыму".

В том же, как мне кажется, году я встретил его в Ялте, куда он приехал с Ларисой, тотчас после свадьбы, как я понял. Семён еще раньше писал мне о том, что он собирается весной приехать в Крым. Теперь мы встретились. Дом творчества по тем временам был еще маленький и помещался во флигеле. В нём от силы было шесть или семь комнат. Жили они наверху, в маленькой, угловой комнатке, и, как можно было понять, были счастливы.

Ялта была вся в цвету, море было голубое, весеннее, распустилась глициния, цвело иудино дерево. Всё благоухало.

Семён был полон энергии, был крепкий, здоровый, очень весёлый. Незадолго перед тем у него вышли "Закарпатские стихи". Нельзя было подумать, что трагедия так близка, что жить ему осталось считанные годы, что война догонит его.

Когда в Крыму, в Крымиздате, вышла моя первая, очень ещё тоненькая книжечка стихов и меня успели уже крепко изругать местной газете, Семён в те самые дни, не зная того, отозвался на неё рецензией в "Литературной газете". У него было очень сильно развито чувство фронтового товарищества, общей судьбы нашей, и он счёл нужным поддержать меня. Очень добрую написал статью. Называлась она "Фронтовой дневник".

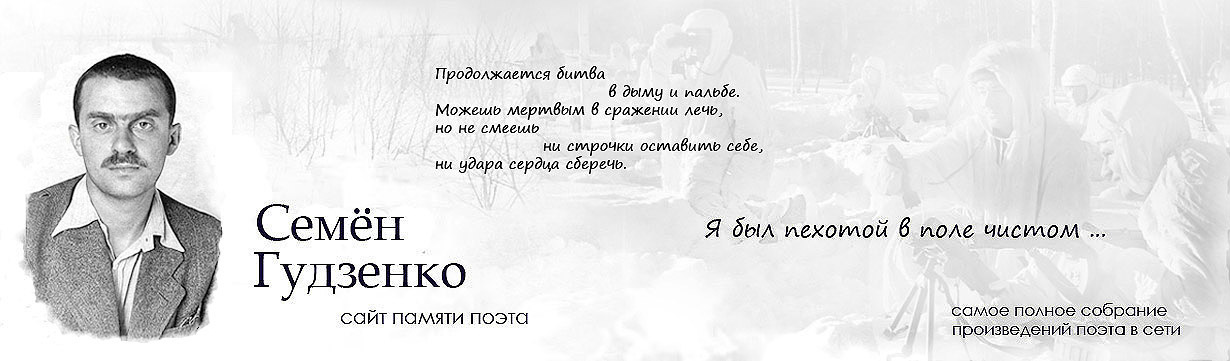

Самые горькие воспоминания – дни похорон Семёна, на которые собралось очень много людей и которые проходили в Союзе писателей, в так называемом конференц-зале. Весь двор был забит до отказу, люди стояли стеной. Пришло как никогда много людей. Семён лежал в гробу такой молодой, красивый, каким он всегда был. Ему ведь не было ещё и тридцати одного года. Страшно подумать, что такая несправедливость небес может случиться со столь, казалось бы, щедро одарённым природой человеком.

1990