Михаил Луконин СЕМЁН ГУДЗЕНКО

Михаил Луконин СЕМЁН ГУДЗЕНКО

...Теперь я уже прочитал книгу Семёна Гудзенко — мне прислали её из Москвы. Да, это была большая поэзия, знакомство с ней было моим вторым поэтическим потрясением за войну. Не то чтобы мне не доводилось встречаться со стихами, — были стихи Симонова, которые я всегда любил, был уже и «Василий Тёркин» — как продолжительная радость этих лет. Но впечатления от «Знамени бригады» Кулешова и от книги Гудзенко были глубоко неожиданными, какими-то особыми для меня. Тогда, разумеется, я не мог знать, что мы станем друзьями, но именно тогда, задолго до встречи с ним, я почувствовал родную душу.

В первых числах мая 1945 года редактор отпустил меня в Москву, мне хотелось показать в издательстве свою первую книгу. Из штаба шла в Москву машина, я кинулся к ней и чуть не опоздал. Мы выбрались из города и прочитали указку: «Берлин. До Москвы 1905 километров». О многом думалось по дороге из Берлина, многое вспоминалось в эти длинные часы, пока гудел наш грузовик. Мы ехали без отдыха; шофёр так спешил домой, что почернел за эти двое суток. 9 мая утром, уже под Москвой, он на секунду прикрыл глаза, и мы оказались в кювете.

И было Девятое мая в Москве. Наше поколение помнит этот день,— может, он и был главным днём нашей жизни. До поздней ночи я ходил по Москве; тогда я умел и любил ходить пешком, любил и умел ходить один, тогда мне ещё не было скучно самому с собой. Потом как-то сразу я встретил Леонида Мартынова — мне писал о нём на фронт Николай Асеев; это были сплошные дни поэзии, я благодарен Мартынову за эти дни. В Клубе писателей встретился мне Михаил Львов, мы не виделись с ним целую вечность. В Москву он приехал раньше меня, уже многих знал. Я спросил его о Гудзенко.

— Да, знаю. Это самое настоящее, вот увидишь!

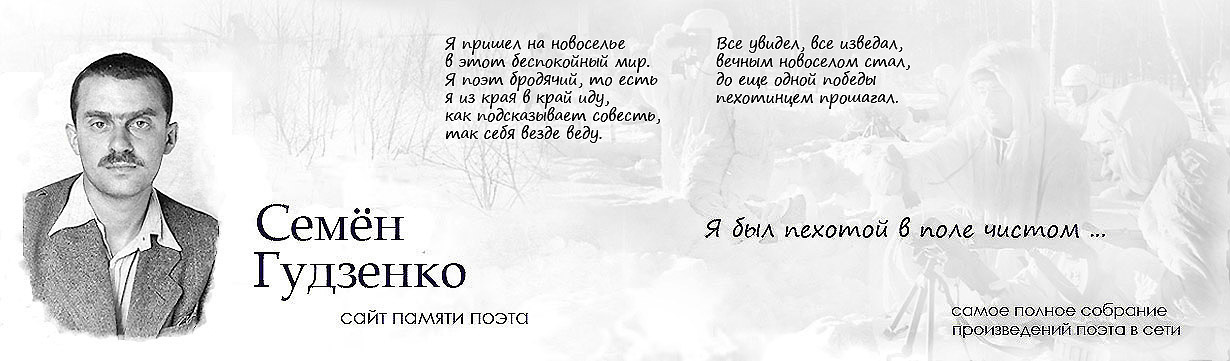

И наутро заявился ко мне с целой компанией... Я никого не знал, но Семёна Гудзенко как-то отгадал сразу. Он был очень красив, красив не тонко и тщательно, а щедро, размашисто и просто, той красотой, которая презирает зеркала. У Михаила Львова в портфеле оказалась бутылка молока, у меня нашлись концентраты. Гогоча, мы с Семёном удалились на кухню, нашли полуведёрную кастрюлю, сварили кашу, которой нам хватило на весь этот замечательный день.

Я был старше на одну войну, три года разницы тогда нам казались заметными, пока мы не приступили к стихам. Мы сразу почувствовали единство, почувствовали поколение. Стихов было много. Я сидел на подоконнике и читал из поэмы, которую привез с собой:

...Лет восьми я узнал,

что родился в России.

Майский ветер рванул рукопись, и несколько листов полетели вниз с восьмого этажа.

— Это естественная редактура! — смеялись мы и не побежали за этими листами. Было так много всего, что ничего не было жалко.

Было так хорошо с Семёном Гудзенко, с друзьями перед нашей новой дорогой.

Сейчас даже не верится, что вместе мы были всего семь лет. Это были годы вместе, хотя нас часто разводили дороги по стране. Всего семь лет! А кажутся они теперь целой жизнью — так были полны веселья, работы, действия.

Семён Гудзенко умел веселиться, умел действовать, работать, он не тратил время на раскачку.

Гудел наш семинар на Первом Всесоюзном совещании молодых. Рычал на нас и тогда, как и сейчас, молодой и неукротимый Павел Антокольский.

— Где стихи? — требовал он.

Волновал нас Алексей Недогонов, впервые прочитавший «Флаг над сельсоветом». Открылись перед нами таланты Иосифа Нонешвили и Резо Маргиани. Читали Марк Максимов, Сергей Наровчатов, Вероника Тушнова, Александр Межиров, читали и Семён, и я. Так читали, что соседние семинары жаловались на нас администрации дома ЦК ВЛКСМ.

Потом появились критики, – они стали искать «воспевание окопных страданий». Мы мчались с Семёном к его машинке и писали статью «Разговор о молодых». Ехали в Ленинград — знакомиться с Сергеем Орловым. И не было встречи, чтобы она не начиналась с новых стихов. Это подтягивало, торопило, полнило жизнью.

Тогда мы не отказывались от выступлений. В клубе МГУ на Стромынке тесно и жарко; сменяя друг друга, мы ведём разговор. Берёт слово критиковидный человек, он умело находит паузы среди гневных возгласов аудитории и громит меня за «разрушение стиха». Встает Семён:

— Давайте разберёмся. Вот вы говорили... Как ваша фамилия?

— Доцент Белинкис! — называет себя выступающий.

Семен, чуть помедлив, оборачивается ко мне и своим громовым голосом грустно говорит на весь зал:

— Вот мы и дождались своего Белинкиса!

* * *

Кому хоть раз доводилось слушать его чтение, тот помнит, я думаю, как оно завораживало и захватывало душу. Это было обаяние подлинности и правды светлого таланта. Мне приходилось много раз выступать с ним, и всегда это было радостью. Он умел отстаивать принципы,— нас невозможно было сломить в прениях. Очевидно, так и должна жить и развиваться поэтическая молодежь, хотя часто потом ловишь себя на неудовольствии горячностью и категоричностью поэтической смены.

* * *

Меня удивляло его умение знакомиться с людьми. Редко его можно было встретить в одиночестве.

– Знакомься, он из Иркутска, хороший парень!

– Кто это?

– Это парень из Киева, хороший журналист!

– ...А это ребята из нашей части, надо помочь им! — представлял он пришедших с ним недавних солдат. Всегда вокруг него всё кипело, он не знал устали в своём интересе к людям и был жаден к ним до неправдоподобия.

По дороге из Москвы в Орёл он успел поговорить с бригадой молодёжи, едущей на торфоразработки, завязать дружбу с матросом торгового флота, а с агентом промкооперации по закупке грибов стал так неразлучен, что позвал его с нами, поселил в нашем номере и был с ним до самого нашего отъезда в Курск.

Эта его манера иногда прямо выводила из себя, но это была щедрость души, тяга к жизни. Он был легок на ногу, ему ничего не стоило съездить в Наро-Фоминск, чтобы повидать молодого поэта. Недавно я читал воспоминания Юрия Окунева о работе Семёна Гудзенко в выездной редакции «Комсомольской правды» на восстановлении Сталинграда. Я узнавал его. Да, это именно на него похоже, такая работа была ему по душе. Нет ничего удивительного в том, что его знали все молодёжные бригады!

Он любил вмешиваться в жизнь, это не было любопытством, он любил помочь человеку, посоветовать, ободрить. Я не помню, чтобы он когда-нибудь проявил пренебрежение и нетерпение к другому. Он так и ходил, зорко вглядываясь в улицу и в лица, шагал бодро и широко.

Году в пятидесятом мы как-то утром шли с базара в Сталинграде, на каждой руке у нас было по арбузу, а подбородками мы придерживали кульки с виноградом. Семён любил и это, и в этом он понимал толк. Вдруг он свалил на мостовую покатившиеся арбузы и кинулся через дорогу. Я увидел там согнувшегося татарина, на его заплечной подушке раскачивалась гора здоровенных трофейных чемоданов. Старик шел с пристани к вокзалу, метрах в тридцати сзади шествовал молодой майор под руку с дородной супругой. Пока я скатывал арбузы, Семён уже свалил на землю последний чемодан и, отстраняя визжавшего майора и его жену, спросил обомлевшего старика:

– Сколько они обещали заплатить? Двадцать пять рублей? – Семён вручил татарину деньги, легонько повернул за плечо и сказал: – Иди, старик, на пристань. Майор чемоданы донесет сам, он здоровый!..

Сразу после войны было немало тёмного в переулках. Мне доводилось несколько раз быть в драке плечом к плечу с Семёном. В Ленинграде глухой ночью в незнакомом районе нас догнала малюсенькая машинишка, остановилась, вышли трое и молча кинулись скручивать руки. Было тихо; наверно, минут сорок мы вели безмолвный морской бой; время от времени я видел Семёна — было на что посмотреть! Это был настоящий боец. Два дня после этого мы были вынуждены откладывать выступления, ссылаясь па простуду.

Вообще я не раз замечал в хороших поэтах эту бойцовскую черту. Однажды такой стойкостью в очень трудной ситуации меня прямо поразил Евгений Винокуров, с которым, кстати сказать, меня познакомил тоже Семён Гудзенко, всегда знавший всех приходивших в поэзию.

Нет, Семён Гудзенко не просто любопытствовал, он действительно любил жизнь. Ему было присуще и захватывающее чувство неприязни, и он умел постоять за себя. Помню, в Курске главный редактор радио, читая перед выпуском мои стихи, остановился на строчках:

А паровоз идёт до места,

за перегоном перегон.

– До какого же места? Надо указывать место, – изрёк он, испытывая большое желание не пустить нас к микрофону.

Семён потемнел, потом на всю комнату, в которой работали сотрудники, сказал:

— Зачем надо, сказав, что вы сидите не на своём месте, добавлять еще – на месте главного редактора радио?!

Он был бойцом в полном и высоком смысле этого понятия, человеком не только красивым, но и сильным.

* * *

Что же это все о нём и о нём и ничего — о его поэзии? Может, его самого я любил больше его стихов? Нет, он был очень похож на свои стихи и неотделим от них. Но стихи — вот они, а его нету.

Однотомник Семена Гудзенко стоит у меня на полке рядом с Сергеем Чекмаревым и Владимиром Луговским. Любое стихотворение звучит для меня с его голоса, думаю, что нет ни одного, которого я бы не слышал от него самого, часто сквозь стихи я вспоминаю обстоятельства жизни. Писал он жадно, может быть, не всегда главное, но всегда поэтичное. Он жил стихами, не боялся писать.

Раскрываю книгу, да — вот это:

Я в гарнизонном клубе за Карпатами

читал об отступлении...

Он приехал тогда из Закарпатья загорелый, весёлый, целыми днями читал и рассказывал; у него была почти готова книга закарпатских стихов. Это были уже стихи о мирном труде, новые темы жизни. Сейчас, может быть, и трудно понять, что это тогда для нас значило, Но меня взволновало другое.

У каждого поэта есть провинция.

Она ему ошибки и грехи,

все мелкие обиды и провинности

прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже, неизменная,

на карту не внесённая одна,

суровая моя и откровенная,

далёкая провинция —

Война...

Это полно глубочайшего смысла.

Потом он уехал в Туву, а я на Волгу, искать свой «Рабочий день». У меня есть письма Семёна, присланные тогда. И опять — сила уверенности, веселая жажда жизни. Письма дышали ветром дорог, неукротимым духом его веры в поэзию.

Мы то уезжали вместе, то разъезжались в разные стороны, а так и жило в душе богатство дружбы с ним. Раза два он уезжал к восточной границе, потом привёз поэму "Дальний гарнизон»; она нас радовала чистотой интонации, верностью; она и сейчас, я думаю, важна для воспитания поколений.

Во всём, чему отдавался Семён все эти недолгие годы своей быстрой жизни, во всём — большая сила страстного молодого таланта.

Слышу, молодые иногда называют нас военными поэтами. Это так, но и не так. Человек, написавший:

Мы не от старости умрем,—

от старых ран умрем,—

этот человек знал, что мужество необходимо не только для войны, но и для жизни. Наше поколение, правда, писало свою биографию в походах, но биография этого поколения и была биографией времени. Творчество Семёна Гудзенко — это не просто война. Это талант, оказавшийся па гребне жизненных испытаний, это молодость, оказавшаяся готовой к этим испытаниям.

Я читаю его стихи о любви, о дружбе, о русской природе. Вот и самое раннее — стихи того времени, когда мы, более старшие — Слуцкий, Кульчицкий, Самойлов, Майоров, Наровчатов, в юридическом институте перед самой войной читали свои и, как это водится, громили предшественников, а Гудзенко как заворожённый сидел в первом ряду — потом он мне рассказывал об этом. И в тех его первых начинаниях уже была поэзия, хотя и ушибленная образованием ИФЛИ, влюблённостью в Багрицкого и Антокольского. И всё, что он сделал после войны,— это творчество большого кипения. Ветер и дождь, земля и небо, люди труда и подвига, верность долгу — вот пафос его творчества, и ни война, ни мир не являются темой сами по себе, вся его поэзия — это поэзия большого советского характера.

И в последних стихах его — мужество и талант. Он стоял у окна и, глядя на улицу, читал мне эти стихи, а я тогда уже не верил в беду, казалось, что первая операция возвратила его к жизни, и мы скоро поедем и пойдем, опять вместе. И он сам шутил, как всегда, когда мы спустились пошляться, но шёл он уже необычно тяжело и трудно, шёл последние метры по земле, вдыхая мокрый весенний ветер.