Константин Ваншенкин "МНЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО ПОХВАЛА РЯДОВОГО..."

Константин Ваншенкин "МНЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО ПОХВАЛА РЯДОВОГО..."

УРОКИ ГУДЗЕНКО

Впервые увидел и услышал его в сорок седьмом, в Политехническом, на "Вечере трёх поколений". Он произвёл сильнейшее впечатление. Он тогда гремел вовсю, так же, впрочем, как Луконин и Межиров.

Честно говоря, на войне я не слыхал о таком, хотя был в Венгрии где-то рядом. Его – рядового, но и поэта, – знали сотрудники газет, работники политотделов, и им казалось, что его знает вся армия и фронт. Не столь же ли мы (или некоторые из нас) самонадеянны и теперь, представляя себе масштаб распространения собственных сочинений?

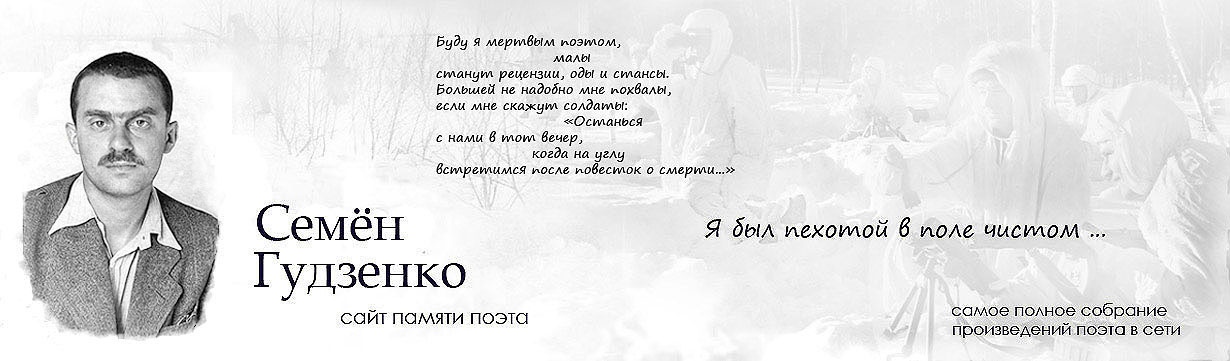

Он был молод, красив, читал жёстко и уверенно.

Так

в блиндаже хранят уют

коптилки керосиновой.

Так

дыхание берегут,

когда ползут сквозь минный вой.

Так

раненые кровь хранят,

руками сжав культяпки ног.

Идя с вечера, я всё никак не мог вспомнить, что мне эти строки напоминают, и наконец, понял:

...Как солдат,

обрубленный войною,

ненужный,

ничей,

бережёт свою единственную ногу.

(Маяковский)

Познакомились мы в сорок девятом, тоже на поэтическом вечере, на Стромынке. Это был большой вечер для студентов университета. Хорошо помню афишу: крупно набраны имена поэтов – членов Союза и отдельно, меленько, – студентов Литературного института. Я значился во втором списке.

После выступления он подошел сам, протянул руку:

– Давай знакомиться!

Доброжелательство было принято. И интерес к другим – особенно к сверстникам и к тем, кто лишь немного старше или моложе. (Незадолго перед этим Гудзенко и Луконин познакомились с Винокуровым, сидели с ним за столиком, слушали его стихи и говорили друг другу восхищенно: "На пятки наступает!")

Многие стихи Гудзенко нравились мне. Так оно и осталось. Не знаю, как у кого, но у меня первое, даже раннее впечатление обычно всегда оказывалось верным с последующей точкой зрения, стойким.

У меня была его книжечка, совсем крохотная брошюрка – "После марша", – но сколько в неё вмещалось! И сейчас, не глядя в книгу, я назвал для себя десяток его стихотворений, которые помню, которые хочу перечитывать. Поверьте, это совсем не мало. В них – те давние годы, молодость, ощущение не быта, не фронтовой жизни, но войны, боя. Мне только мешают (как и тогда!) их порою излишние – от темперамента, от сил – лихость, гусарство ("и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую").

Особенно хороши стихи конца войны, – сильные, энергичные, всё более человечные, часто грустные. В них он достиг своей ранней зрелости.

К моменту нашего знакомства ни он, ни я, ни другие, конечно, не догадывались о том, что всё своё лучшее он уже написал. Это выяснилось позднее и случилось не с ним одним. Для многих наступило время перелома, кризиса, жестоких поисков себя. Далеко не все это преодолели.

Он вошёл в литературу и остался в ней поэтом, рожденным войной. Он сам предельно точно и сильно сформулировал это:

У каждого поэта есть провинция.

Она ему ошибки и грехи,

все мелкие обиды и провинности

прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,

на карту не внесённая, одна,

суровая моя и откровенная,

далёкая провинция –

Война...

Скажу прямо: новые – путевые – стихи Гудзенко, его поэма оставили меня равнодушным, более того – разочаровали. Они были огорчительно слабее прежнего, им не хватало нерва. Мне кажется, он чувствовал это и сам, хотя критика и товарищи дружно хвалили его, нового.

Да, он упорно искал себя. Работал в газете, писал рецензии, статьи. Как и что он писал бы в дальнейшем, никто не узнает, но уверен, что он занимал бы заметное место в литературной жизни, в самом литературном процессе. Кроме чисто поэтического таланта, он обладал колоссальной энергией, был, что называется, человеком действия. И всё это весело, шумно, широко.

Приведу такой пример.

Гудзенко взялся составлять для Воениздата коллективный сборник молодых (относительно) военных, армейских поэтов – "Солдатские стихи" – и занимался этим самозабвенно. Сборник вышел, но издавался он долго и к тому времени у некоторых из нас уже появились или были на подходе собственные первые книги.

Среди прочих моих стихов Гудзенко отобрал стихотворение "Первогодкам". В нём описывается тяжелая валка леса для строительства блиндажей и бывалый солдат, говорящий новобранцу:

– Ты москвич-то москвич, а пилить не обучен,

Ты не дергай пилу, осторожней тяни...

Дальше – коротко – постепенное возмужание, становление молодых солдат и, наконец, обращение к уже послевоенному пополнению:

Наше ль дело солдатское – вялой походкой

Портить строй батальона, не в ногу идти?

Спорить нечего, трудно служить первогодкам,

Но ведь нам потрудней выпадали пути.

И заканчивались стихи следующим образом:

Открывают солдаты священные списки

И читают погибших солдат имена.

В пирамиде застыли блестящие диски.

Бьют часы. На вечерней поверке страна.

– Вяло, - сказал Гудзенко. – И не по делу. Попробуй написать другую концовку.

– Нет, нет, – ответил я твердо. – Так уже печаталось и в книге так выходит. Не нравится – снимем целиком.

– Я не настаиваю, – объяснил он миролюбиво. – Но ведь слабей, чем ты можешь. Ты посмотри, подумай. А не переделаешь – пойдёт так.

Я попрощался, уверенный, что и не притронусь к этому. Но разговор все не шёл из головы, и в конце концов действительно появилось новое четверостишие, – куда более к месту:

Я сегодня ищу подходящее слово,

Я стихами высокую службу несу.

Мне дороже всего похвала рядового,

С кем когда-то мы сосны валили в лесу.

Любопытно, что в дальнейшем писавшие обо мне критики не раз приводили именно эту строфу, как характерную для моей художественной позиции.

С чем бы он ни сталкивался, ему было свойственно активное вмешательство в происходящее. Он умел постоять за себя, и не только за себя.

НА СОВЕЩАНИИ МОЛОДЫХ

...Я был участником Второго совещания молодых писателей в 1951 году. Семинаром, куда я попал, руководили С. Гудзенко, А.Межиров и ещё, на всякий случай, поэт постарше, поопытней – Г.Сидоренко. Дело в том, что те двое, по сути, наши сверстники, сами ещё ходили в молодых. (Впрочем, начиная со следующего совещания, мы тоже уже были зачислены в учителя.)

Мы с утра собирались в ЦК ВЛКСМ, каждый семинар в своей комнате, и приступали к работе, строго и основательно разбирая стихи друг друга. Было нас человек десять, из разных мест и концов; я и ещё двое-трое учились в Литинституте, творческие семинары на весьма высоком уровне являлись для нас делом привычным, но здесь нам тоже было интересно – обсуждались не только наши новые, текущие стихи, но как бы избранное, мы рассматривались более концентрированно, "в целом".

Вообще считаю наиболее удачным вариантом для художника, когда его, молодого, принимают хорошо, но не взахлёб, не безоговорочно. В первом случае есть возможность для спокойной, серьёзной работы. Второй – может выбить из седла ещё не успевшего как следует приноровиться всадника. Такое случалось наблюдать неоднократно.

Руководители подходили к нам исключительно по-деловому, предельно добросовестно – Гудзенко, красивый, с тёмными, сросшимися у переносья бровями, очень решительный; Межиров, чуть заикающийся, настроенный несколько отвлеченно, мечтательно, беспрерывно что-нибудь цитирующий; и уже седой Сидоренко, самый конкретный, увлечённый дотошным разбором наших строф и строчек.

Однажды, на вечернем занятии, когда за окнами было темно, летел мокрый снег и мы неторопливо приступили к обсуждению очередного поэта, вернее, едва поэт начал читать стихи, – отворилась дверь и вошёл Твардовский.

Нужно сказать, что наиболее маститые писатели на Втором совещании сами не руководили семинарами, но принимали участие скорее в роли наблюдателей, как теперь принято говорить, курировали.

Он вошёл, поздоровался и сел возле двери. Мне показалось на миг, что у него слегка растерянный вид, если это состояние вообще может быть отнесено к Твардовскому. Но все-таки было короткое ощущение, что он словно бы попал не туда, а обнаружить это сразу неловко.

Поэт, которого обсуждали, остановился, смешался.

– Читайте, читайте, – деловито подбодрил его Гудзенко, подчёркивая, что в таком посещении нет ничего необычного, и тот продолжал. Но я его уже не слышал.

Передо мной сидел сорокалетний Твардовский. Тогда мне казалось, что сорок – это очень много. Ведь он написал уже не только "Страну Муравию", но и "Тёркина", и "Дом у дороги". Он написал "Я убит подо Ржевом", и "В тот день, когда окончилась война", и "Две строчки", и многие другие шедевры лирики. Лишь по недоразумению, по незнанию, по непреодолимой потребности давать каждому явлению определённое и только одно наименование многие считают его чистым эпиком.

Он написал еще не всё (не было "За далью – даль" и многого другого), однако, забегая вперед, замечу, что через несколько лет, когда мне исполнилось тридцать, он сказал мне, что главное десятилетие художника, и в особенности поэта, – от тридцати до сорока. То есть проявляется пишущий стихи, разумеется, раньше, но за этот отрезок нужно постараться сделать многое, важное, основное. Это костяк, ядро жизни и творчества. На меня эти его слова произвели сильнейшее впечатление.

Конечно, я видел Твардовского и прежде, и не раз, – на поэтических вечерах, на пятидесятилетии М.В. Исаковского или просто встречал на улице (он жил тогда поблизости от нашего института), – и всегда испытывал истинную радость. Но впервые он сидел в шаге от меня.

На нём был темный костюм, голубоватая рубашка под галстуком, грубые, на толстой подошве, ботинки, скорее башмаки, какие тогда носили (время отказа от калош).

Его лежащие на коленях руки были крупны, широкопалы, лицо непроницаемо. Он был всё-таки чем-то озабочен и слушал невнимательно.

И точно, вдруг он поднялся и, извинившись, сказал негромко, с достоинством:

– Я обещал привести к вам Самуила Яковлевича. Ему очень хотелось. Если можно, сделайте, пожалуйста, минут на десять перерыв, я за ним схожу...

Гудзенко великодушно согласился, и Твардовский ушел.

Все были возбуждены, поднялись, курящие задымили, повалили в коридор. Все втайне завидовали обсуждаемому поэту.

Прошло минут двадцать, руководители уже переглядывались: не вернется? – и тут они появились.

Маршак был настроен по-боевому.

– Давайте, давайте послушаем, – тяжело дыша, произнёс он своим быстрым говорком и сел рядом с Твардовским, примостив меж колен палку. Вероятно, они недавно вместе пообедали и теперь пребывали в состоянии, которое позднее Твардовский определил строчкой: "полны взаимного добра".

Поэт начал снова. Он разложил на маленьком столике газеты и тонкие журналы со своими стихами и зачитывал их.

– А на память вы можете? – скрывая подвох, спросил Твардовский.

– Нет, – простодушно ответил тот.

– Ага, все понятно, – многозначительно кивнул Маршаку Александр Трифонович.

Впоследствии я ещё не раз слышал от него, что это первый и очень верный признак: если не помнят свои стихи наизусть, значит, они не настоящие, не органичные.

Действительно, поэтам ведь не нужно заучивать, затверживать их, они запоминаются, откладываются сами собой, составляя часть его жизни.

Началось обсуждение, и Маршак сразу же сделал фактическое замечание, не помню уже, какое точно, но по поводу упоминавшегося в стихотворении пистолета. И то, что оно было специфически военное, доказывающее, что Маршак понимает не только в стихах, очень обрадовало Твардовского.

Я умышленно не называю фамилии поэта, потому что в дальнейшем он стал работать совсем по-иному и добился серьезных успехов.

Выступил кто-то из наших, затем Гудзенко подвел итоги и объявил перерыв. Высокие гости поднялись и попрощались.

...Вскоре после выхода моей первой книжки "Песня о часовых" (1951), я зашел со стихами в редакцию "Комсомольской правды". В большой комнате отдела литературы и искусств никого не оказалось, и я ещё не решил – уходить мне или подождать, когда из кабинета заведующего отделом появился Гудзенко, кивнул мне:

– Идёшь? Ну, проводи меня.

Мы спустились на улицу, и он сказал бодро:

– Только не огорчайся. Я сейчас видел у него на столе рецензию на тебя. Разгромная, просто в клочья. И уже подготовлена к сдаче, на "собаке". Я говорю, ты что, с ума сошёл, это отличная книга. Он, по-моему, немного заколебался...

Не огорчаться было трудно. И теперь первая рецензия на первую книгу может решить немало и по-разному развернуть судьбу.

– Ничего, что-нибудь придумаем, – утешал он меня.

Навстречу нам по улице "Правды" шел своей гарцующей походкой Сергей Смирнов.

– Серёжка, как ты к нему относишься? - спросил Гудзенко, кивая на меня.

Тот слегка удивился:

– Хорошо, он знает.

Гудзенко коротко изложил суть дела. Смирнов вошел в телефонную будку и, не закрывая дверцы, набрал номер.

– Юра, ты что там за статью готовишь? Это хороший поэт, ёлки-палки...

Рецензия не появилась.

(Замечу для справки, что вскоре книга получила доброжелательные отзывы в "Литгазете" и в "Правде", а чуть погодя и в "Комсомолке").

Этот давний случай стал для меня уроком внимательности и доброты.

М. Луконин пишет о Гудзенко: "Сейчас даже не верится, что вместе мы были всего семь лет... Всего семь лет! А кажутся они теперь целой жизнью – так были полны веселья, работы, действия".

А я, выходит, был знаком с ним только три года. И тоже кажется сейчас, что очень долго, такое было время, так всё концентрировалось.

Он ушёл молодым, каким позволяют себе уходить немногие. Редко кто остаётся, уйдя в таком возрасте. А он остался. Теперь это ясно видно – через более чем двадцать бурных лет, с появлением многих новых имён, с закатом тоже многих – и старых, и новых.

У А. Межирова есть прекрасные стихи, посвященные памяти Гудзенко.

Полумужчины, полудети,

На фронт ушедшие из школ...

Да мы и не жили на свете, –

Наш возраст в силу не вошёл.

Лишь первую о жизни фразу

Успели занести в тетрадь, –

С войны вернулись мы и сразу

Заторопились умирать.

Я более всего люблю у Межирова именно такие стихи, где сила в движении человеческой души, – без определенного напора, нашагивания. Это, конечно, стихи не только о Гудзенко. Он и умирать-то не торопился, было множество планов, и всё-таки сам, как это случается с поэтами, безошибочно предсказал в похожем на балладу послевоенном стихотворении:

Мы не от старости умрём, -

от старых ран умрём.

Помню его непривычно тихого, после первой операции, гуляющего по Тверскому бульвару с маленькой дочкой в коляске.

– Знаешь, – сказал он мне, – только там понимаешь, как много в нас бывает суеты. Нужно писать стихи, а издания, рецензии – все это такая чепуха!

Помню морозный снежный день. Левую от входа сторону Ваганьковского кладбища. Луконин, тонущий в сугробе легкими туфлями. Голая голова Антокольского. А где-то рядом, под снегом, могилы Недогонова, Владимира Замятина. Да и Алеша Фатьянов через несколько лет ляжет поблизости. И ещё – сильное ощущение, что здесь же, по соседству, могила Есенина.

... Гудзенко сказал в одном из своих самых известных стихотворений:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Но всё равно жалко.

1978