Ефим Глауберман. ВСТРЕЧА В СТАЛИНГРАДЕ

Ефим Глауберман. ВСТРЕЧА В СТАЛИНГРАДЕ

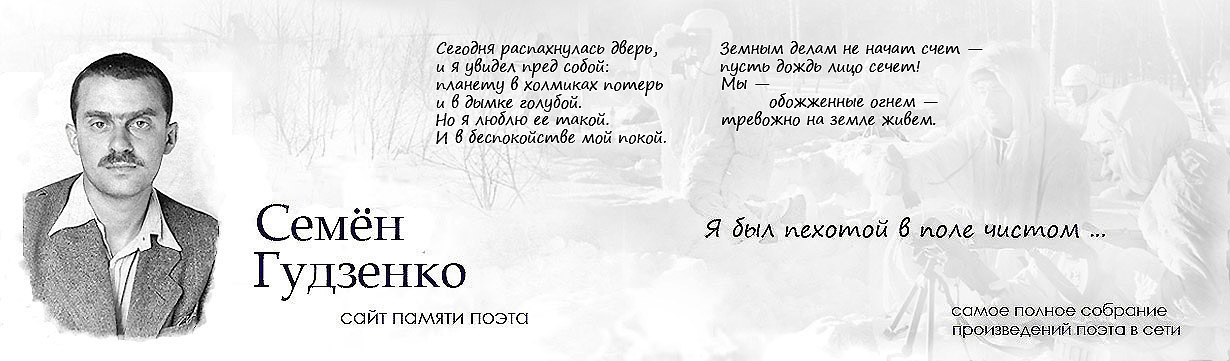

Перебирая свои старые бумаги, я наткнулся на потрёпанный блокнот, в котором была запись: "Встреча с С. Гудзенко в г. Сталинграде 19 сентября 1943 года. СТЗ (Сталинградский тракторный завод)". Полустёртые карандашные строчки живо напомнили мне обстоятельства той нежданной встречи со школьным другом. Передо мной лежала почти дословная запись короткого рассказа Семёна о том, как прожил он первые годы войны.

Город лежал в руинах, заводы разрушены, поля завалены искореженной военной техникой. Население города, работавшее на его восстановлении, было очень пёстрым. Тут была молодежь, съехавшаяся со всей страны по призыву комсомола, некоторые жители Сталинграда, вернувшиеся к разрушенным домам, военнопленные немцы и наши военнопленные, побывавшие в немецком плену, которых в то время считали чуть ли не изменниками, были и многочисленные жители среднеазиатских республик.

Осень в Сталинград пришла ранняя, холодная, с моросящими дождями. Люди ютились в палатках, в уцелевших подвалах, многие болели, свирепствовала малярия и другие инфекционные заболевания. Особенно страдали выходцы из Средней Азии, не привыкшие к такому климату. Но, несмотря на всё это, люди, воодушевлённые начавшимися победами нашей армии на фронте, работали с энтузиазмом, самоотверженно, в особенности на восстановлении знаменитого тракторного завода, а в цехах, еще без крыш, уже ремонтировались танки для фронта. Но молодость брала своё, и вечерами после тяжёлой работы молодёжь собиралась на расположенной перед заводом площади им. Дзержинского. Здесь, за памятником Дзержинскому, простреленном во многих местах, на железнодорожном пути, в тупике стояли пассажирский и грузовой вагоны выездной редакции "Комсомольской правды". Редакция ежедневно транслировала на площадь передачи Всесоюзного радио, патефонные пластинки с популярными песнями и танцевальную музыку. Вобщем, это был клуб под открытым небом, что, естественно, привлекало сюда молодежь.

В один из вечеров я стоял в толпе, наблюдая за танцующими парами, и вдруг кто-то неожиданно сзади сильно хлопнул меня по плечу. Я резко обернулся с намерением отругать "шутника" и тут же замер от радостного удивления. Передо мной стоял хитро улыбающийся Сарик Гудзенко, мой школьный друг, статный, в вельветовой куртке и брюках, заправленных в сапоги.

– Ты что ж это, нахал, слушаешь наши пластинки, развлекаешься и даже не знаешь, что я всем этим тут заворачиваю, – при этом он взмахом руки обвел площадь.

– Гудзь (так в школе мы называли Гудзенко)! – вскрикнул я и бросился к нему.

После взаимных объятий, поцелуев, восклицаний: "Вот здорово!", "Вот это да!", "Вот так встреча!" он показал на вагоны: "Здесь я тружусь в выездной "Комсомолке", пошли ко мне". Минута, и мы оказались в одной из секций вагона. Здесь стояли пианино, кровать и два маленьких столика.

– Вот моя работа, – показал Сарик на лежащие на столе листки исписанной бумаги, плакаты, висящие на стенах, с рисунками и стихотворными надписями под ними.

Я внимательно вгляделся в лицо друга. Оно было, как прежде, красиво, но показалось похудевшим, более вытянутым, мягкие шелковистые темные волосы были коротко подстрижены (в старших классах он носил ниспадающий на лоб и глаза чуб). Все это придавало его лицу большую мужественность – следствие двух военных лет.

Мы присели, и он начал рассказывать о себе:

– Двадцать третьего июня сорок первого вместе с друзьями – студентами МИФЛИ, замечательными ребятами – пошёл добровольцем в армию рядовым. Мы облачились в серые шинели...

Уже в школе Сарик носил серую шинель – подрезанную снизу, явно с чужого плеча. У меня сохранилась школьная фотография, где Сарик – в этой шинели. Получилось так, что его шинель сопровождала всю жизнь, до самой кончины...

Материально его семье жилось нелегко, во всяком случае, тяжелее, чем всем остальным из нашей дружной компании. Отец умер, когда Сарик был в 5-6 классе, и мать на свою учительскую зарплату содержала семью, в которой был ещё старший брат.

Мы никогда не говорили с ним об этом, но он, несомненно, ощущал нужду своего детства. Недаром в черновых вариантах автобиографического его стихотворения он написал:

Я рос в кровати тесной

И мечтал о стихах по ночам...

Начиналась нужда, ждёшь праздника,

а праздник отменён.

Так в детстве беззаботность отменяют.

Не шили мне – всегда перешивали,

И в пестроте заплат

был цвет любых знамён...

Я не страдал, я стихами дышал.

"Серая шинель" не случайно часто встречается в его стихах и обретает символический смысл. Присутствует она и в последнем его стихотворении:

Я пришел в шинели жёстко-серой,

Выданной к победному концу.

...Продолжу рассказ Сарика:

– Сначала околачивались в Москве, – это он о периоде, когда их спешно обучали азам военного дела, – потом нас направили в десантную часть в Подмосковье, защищали столицу. Много ходил по немецким тылам на лыжах. Пригодилось-таки наше с тобой увлечение лыжами. Помнишь! Все ребята на коньках, а мы – на лыжи, по крутым склонам ботанического сада (Мы действительно хорошо овладели этим искусством). Бои были тяжёлые. Многих ребят перебили, нас осталось только восемь. Я был ранен, потом госпиталь... – Помолчав, он продолжил рассказ: – Затем встреча с Антокольским, он рекомендовал меня Эренбургу. Замечательные они люди! – восторженно добавил он. – Был у него, читал стихи. Он их похвалил, предложил устроить мой творческий вечер. Я, конечно, был безумно рад. Вечер состоялся, Эренбург выступил на нём со вступительным словом, представил меня, как молодого обещающего поэта. Потом читал я. Ты знаешь, милый, трусил, но был успех. Я, честно говоря, не ожидал такого большого успеха. С тех пор печатают мои стишки. Стало легче со средствами. Пошли гонорары. Понемногу помогаю маме. ЦК ВЛКСМ предложил демобилизоваться, но я отказался. Просился обратно на фронт, но пока направили вот сюда, в Сталинградскую "Комсомольскую правду". Недавно по делам работы летал в Москву и вот – пару дней как вернулся. – При этих словах он хитро улыбнулся знакомой мне улыбкой и с лукавым выражением глаз добавил: – Чтоб с тобою тут встретиться. Ну, вот так, у меня проблема печатания решена, я стал, можно сказать, почти профессиональным писакой.

Я похвалил его целеустремлённость, благодаря которой, несмотря на превратности судьбы, он добился цели, которую поставил перед собой ещё в школе, и стал поэтом. Его строчки:

Я мечтал о стихах по ночам...

Я не страдал, я стихами дышал...

– не были для него преувеличением. Начиная с пятого класса, когда классным руководителем стала замечательная учительница русского языка и литературы Татьяна Фёдоровна Фащевская, которая организовала литературный кружок, С. Гудзенко ежесуточно, ежечасно стремился стать поэтом. В другом качестве он себя не видел.

В первом номере нашего рукописного журнала было помещено стихотворение Сарика – и мой "критический" разбор этого стихотворения.

Надо отдать должное педагогическому чутью Татьяны Федоровны, которая заметила в этом ученическом стихотворении творческое начало. Она стала уделять много внимания поэтическим опытам Гудзенко, очень умело, постепенно расширяла его познания и интерес к литературе, что, в конце концов, привело его к серьёзному увлечению литературой и поэзией. Для него и нашей компании стало как бы ритуалом каждый выходной день обходить все книжные и букинистические магазины в центре города Киева и на сэкономленные за неделю деньги от школьных завтраков покупать книги.

Поочерёдно Сарик знакомился с разными поэтами: Маяковский, Багрицкий, Блок, Хлебников, Тихонов, Уткин, Сельвинский, Кирсанов. Их сборники он прочитывал залпом и щедро делился своими познаниями и "открытиями" с нами, увлекая этим некоторых из нас. Больше всего в те годы Гудзенко увлекался Маяковским, он был для него кумиром.

Большое влияние на нас всех оказало посещение нашей школы Корнеем Ивановичем Чуковским. Помнится, что после встречи мы, детвора, окружили его плотным кольцом и не давали ему уйти. В протянутую ему записную книжку он записал:

"Уже я дед,

Теперь я сед,

Но не видал до сей поры

Такой весёлой детворы".

Встречались с нами друзья Маяковского Николай Асеев и Лев Кассиль. Они читали свои произведения и делились воспоминаниями о Маяковском. Для Сарика эти встречи были настоящим праздником.

Гудзенко был обычно инициатором и творческих вечеров с писателями. Помню, в Киеве в 1939 году по случаю юбилейных торжеств, посвящённых творчеству Тараса Шевченко, проводился Всесоюзный пленум правления Союза писателей СССР. Мы с Сариком пошли на привокзальную площадь встречать прибывающих из Москвы писателей. На площади состоялся импровизированный митинг. Запомнились выступления Сергея Михалкова, Мариэтты Шагинян. На следующее утро Сарик потащил меня в гостиницу "Континенталь", где остановились писатели. Мы ввалились в номер, занимаемый Сергеем Михалковым и Львом Кассилем. Они были еще в постели, однако приняли нас очень доброжелательно – вскоре состоялась встреча любителей литературы с Львом Кассилем в нашей школе. Удалось нам проникнуть и на заседания пленума Союза писателей и увидеть, и услышать "живьём" почти всех писателей того времени. Для Сарика эти дни были огромным торжеством, меня удивляла его осведомлённость почти о каждом выступающем. Позже по его инициативе мы были на встрече с поэтами Безыменским, Жаровым и Кирсановым, которые тогда недавно вернулись из поездки в Чехословакию.

Мы старались не пропускать выступления известных в то время чтецов-декламаторов. Так мы слушали выступления замечательных актёров-чтецов Дмитрия Журавлева, Антона Шварца, Александра Хенкина, Эммануила Каминки и основателя этого эстрадного жанра Владимира Яхонтова.

Сарик разузнал, что в Киевском университете будет организована встреча с Яхонтовым. Помнится, мы сбежали с последнего урока, чтобы попасть на эту встречу. Когда подошли к двери зала, увидели перед ней шумевшую толпу – в зал уже никого не пускали. И все же нам повезло. Яхонтов заявил, что, пока все не войдут в зал, он выступление не начнет. Так мы оказались на этой встрече, да еще умудрились расположиться вблизи сцены. Яхонтов читал композицию по стихам Маяковского. Надо ли говорить, какое огромное влияние он оказал на нас своим мастерством.

Так постепенно накапливались познания в литературе, и особенно в поэзии, у паренька, мечтающего стать поэтом.

В нагрудном кармане Сарик постоянно носил маленькие записные книжки, сшитые из тетрадных листков. В них он заносил пришедшие ему на ум интересные образы, афоризмы, остроты, яркие эпитеты, рифмы. Эта работа мысли у него происходила постоянно – во время занятий, в любое другое время. Бывало даже так, что, когда мы бродили компанией по улице, он вдруг останавливался, вытаскивал свой блокнот и в него что-то записывал. Этих записных книжек у него накопилось много, он их нумеровал и датировал. Эта привычка сослужила ему добрую службу в дальнейшей его жизни.

В школьные годы им было сочинено довольно много стихотворений, которые он аккуратно вносил в толстую общую тетрадь в черном коленкоровом переплете. К большому сожалению, во время эвакуации эта тетрадь пропала.

Почти все, написанное Семёном Гудзенко в школьные годы, найти не удалось. Это, прежде всего, касается стихотворения, посвященного юбилею А.С. Пушкина, которое было признано лучшим на республиканском конкурсе среди учащихся.

Школьные стихи С. Гудзенко были ещё далеки от совершенства – это была лишь творческая школа, но в них уже встречались удачные места, и он их иногда использовал в своих более поздних опубликованных стихотворениях.

Мне удалось разыскать в журнале «Вожатый» (№12, 1936 г.) в статье о подготовке нашей школы к 100-детнему юбилею А.С. Пушкина упоминание о том, что С. Гудзенко готовит по этому поводу своё сочинение и доклад; а в журнале «Молодая гвардия» (№2, 1937 г.) был помещён его портрет с подписью «Сарик Гудзенко – молодой поэт школы, ученик 7-го класса, комсомолец». С помощью школьных друзей удалось по памяти восстановить отдельные места из его некоторых ранних стихотворений:

Тихо-тихо, лишь шум прибоя

И шелест волн о тёплый гранит.

Что мне сделать, сердце, с собою,

Если друг мой любимый убит.

Нашу дружбу годы ковали.

Мы стихи слагали о ней.

Ни любовь, ни забота, ни дали

Не отнимут моих друзей.

Через несколько лет, уже опытным бойцом он напишет «Балладу о дружбе», где есть похожие строки:

Был друг хороший у меня,

И дружбу скупо я берёг…

Но это уже были стихи, которые по своему эмоциональному напряжению и по меткому высказыванию Ильи Эренбурга можно было отнести к стихам «с войны» в отличие от многих стихотворений других поэтов «о войне».

Свои впечатления о пребывании в пионерлагере Гудзенко выразил в стихотворении "Артек", из которого мне запомнилось четверостишье:

Душно, чуть колышется листва.

Промелькнула лыжницей упавшая звезда.

Бьются волны о скалы и рифы.

Кажутся правдою древние мифы.

Запомнились мне еще два четверостишия:

То полями топали,

били дробь копыта.

В три обхвата тополи

Серой пылью скрыты.

Эх, бы шашку мне пироксилина,

Я ее зарыл бы глубоко,

дни взорвал, и их пустил лавиной

по дороге вскачь нестись легко.

Будучи очень остр на язык и горазд на всякие экспромты, афоризмы, Сарик очень ценил эти качества у других. Помню, наша школа как-то арендовала небольшой пароход для прогулки по Днепру. На эту прогулку Гудзенко захватил с собой "Записные книжки Ильи Ильфа" и на палубе вслух читал ребятам остроумные выдержки из них.

В своих остротах, кличках, которыми он любил наделять своих товарищей, он иногда был беспощаден. Думаю, что это у него – от бьющего через край озорства.

Макс Буринский – бас и тенор.

Он поет – так лопнут стены,

Наша школа задрожит.

Он поет в дуэте с Гедой,

И великая победа,

Если зритель не сбежит.

Им написана злая эпиграмма на, вобщем-то, хорошего, но сверхстрогого учителя химии Ж.Д.Носова, которого природа к тому же наградила длинным носом:

Вы хороши, когда вы пьяны.

Вас водка делает милей.

Тогда бормочете вы рьяно:

"Я всех приятней и умней".

Дрожи, проклятый химик Носов!

Твои крамолы не пройдут.

Тебя оставим с длинным носом

И все поступим в институт!'

В 10-м классе мы с юношеской бравадой распевали гимн на мотив песни Утёсова "Маркиза", основным автором которого был также С. Гудзенко.

Последний год гуляем вместе

И разбредемся, кто куда.

Давайте все без глупой лести

Споем друг другу про себя.

Мы хороши, и нет нас лучше,

И нет приятней и милей,

И даже тот, кто кол получит,

Иных отличников умней.

Целует пятки педагогам

Презренный класс десятый "А".

У нас – широкая дорога,

У них – тропа в бухгалтера.

Для нас урок – пустое дело.

Окончить школу можем смело.

А в остальном, пусть ставят педагоги

Отлично нам и хорошо,

Для нас урок – пустое дело.

Чтоб наша школа погорела.

А в остальном, прекрасная Маркиза,

Все хорошо, все хорошо.

Следует заметить, что действительно наш класс, в отличие от параллельного, был менее дисциплинирован, но зато более дружен и сплочен. В классе выделялось ядро друживших между собой ребят, одним из лидеров которого был Сарик Гудзенко. Однако педагоги хорошо к нам относились и прощали нам различные проказы.

Однажды у нашего соученика по фамилии Бриль была в детском кинотеатре украдена шапка-кубанка. Сразу же мы выпустили по этому поводу юмористический листок, в котором, помимо всяких остроумных рисунков, поместили экспромты Сарика:

"Ей..."

Я знал ее, её любил,

Твою кубанку боевую.

И я грущу, мы все грустим,

Мы все рыдаем и горюем.

И горе велико для всех

О, мы кубанку не забудем:

Её прекрасный серый мех

Навеки помнить будут люди.

Картуз.

"Песнь о кубанке"

Большое очень горе

для Бриля и для всех:

потеряна кубанка –

каракулевый мех.

И песнь летит высоко

в далекие края.

Любимая кубанка,

Кубаночка моя.

На море и на танке,

в селе и за селом

мы песню о кубанке

с гармонью пропоем.

И где-то далёко,

в пыли у межи

товарища Бриля

кубанка лежит.

Кепкин.

Удивительно, что, сам часто довольно остро кого-то высмеивая, он иногда был обидчив. Помню, когда мы с ним были в пионерлагере в Боярке под Киевом, я рассказал вожатому, что Сарик пишет стихи и у него их целая общая тетрадь. Сарик эту тетрадь дал вожатому (по его просьбе), но на меня очень обиделся и несколько дней со мной не разговаривал. Я тогда не мог понять, за что он на меня обиделся. Теперь мне ясно, что я грубо вторгся в его святая святых.

Я остановился на школьном периоде формирования будущего поэта потому, что у некоторой части литературной общественности бытует мнение, что как-то вот так, сразу в 1942 году, появился молодой яркий самобытный поэт Семён Гудзенко. Но ничего на пустом месте сразу появиться не может, все истоки творчества у Семёна, так же как и у всякой нормально развивающейся личности, уходят в детство.

К началу войны его поэтический "инструмент" был уже в какой-то, пусть малой, степени, сформирован. Нехватало только жизненного и творческого опыта, который ему с лихвой и в ускоренном темпе дала жестокая война, так что он сумел выразить свое собственное виденье событий в ярких пронзительных стихах "с войны".

Вот об этих стихах, которые сделали его сразу известным поэтом, он мне рассказал тогда как-то очень уж буднично.

– Работаю много, пишу стихи, иногда прозу, да и другой работы хватает...

Я впоследствии убедился, что он действительно много времени и сил отдавал общественной работе в Сталинграде, пользовался большим уважением и популярностью среди почти всей молодежи, работающей на восстановлении города и его заводах.

– Пережил и передумал очень много, особенно за несколько боевых месяцев. Но все равно мое место там, и я думаю двигать на запад к Харькову, а затем хочу попроситься на фронт, на Киевское направление. Вот только успеть бы слетать в Челябинск – там сейчас много моих друзей. Кстати, часто мне пишет Нора (объект первой школьной любви Сарика). Жалеет о своей ошибке (она неожиданно вышла замуж, этот факт он очень долго переживал). Муж её пропал без вести. Она пописывает стишки... А все-таки, милый, хорошая она женщина, – немного погодя добавил он тихо.

На мое замечание, что у него появилась новая привычка вставлять в разговор слово "милый", он тут же живо ответил:

– Что ж, привычка – вторая натура, не такая уж это плохая привычка по сравнению со школьной – изгрызать свои карандаши и ручки.

Я, сидя с ним за одной партой, постоянно насмехался над этой его привычкой. Мы, смеясь, вспомнили случай, когда я конец ручки измазал повидлом, на что Сарик заметил: «Теперь я этой ручкой буду излагать на бумаге только подслащенные мысли». Когда же в другой раз я измазал конец ручки черной тушью, он объявил: «Вот я только хотел написать Ире записку с хвалой в твою честь, теперь придётся очернить тебя, так что дорого тебе обойдётся эта шуточка»

– Слушай, – спросил я, – в прошлом году в журнале "Огонёк" попалось стихотворение с подписью «Семён Гудзенко» и заметкой о нём Эренбурга. На маленьком фото не очень ясно было видно: вроде бы ты. Тогда я и узнал твой адрес и написал тебе письмо. Но почему же ты стал Семёном?

– Это меня Эренбург надоумил, перекрестил. Да и действительно, Семён проще и всем понятнее, чем придуманное "Сарио". Теперь меня все зовут Семёном, и хорошо. Уже и мама с этим смирилась. В последнее время ближе познакомился с Ильей Григорьевичем Эренбургом, часто у него бываю. Замечательный он мужик.

– А из наших друзей встречал кого-нибудь? – спросил я.

– Ты знаешь, кого я встретил в Москве? Маловицкого! Он старший лейтенант, занимается в специальном военном училище разведчиков. Вспоминали с ним, как сейчас с тобой, наше детство, кутили всю ночь.

Об этой встрече уже после войны мне рассказывал И. Маловицкий, который, окончив это училище, в составе Польской армии освобождал Польшу от оккупантов.

– Теперь, скорее всего, буду жить в Москве, – продолжал Сарик, – стану москвичом, хотя Киев очень люблю и буду часто там бывать.

Об этом своём чувстве он вскоре напишет так:

Но и в сугробах Подмосковья

и в топях белорусских рек

был Киев первою любовью,

незабываемой вовек…

И во сто крат я был влюблённей

там, в сталинградском далеке,

царапина на старом клёне

казалась на моей руке.

– Чего ж ты так редко мне писал? Я получил всего три открытки.

– Знаешь, милый, рассказывать – сколько угодно, но писать письма – не могу! Понимаешь, не могу! Вот, Норе и то редко пишу. Чуть не женился и об этом даже маме не написал...

– А в партию ты вступил?

– Нет, пока нет, а вообще – думаю. Когда был рядовым, была такая возможность, а теперь вступлю только тогда, когда совсем встану как поэт, на обе ноги.

– Ты знаешь, милый, на творческих встречах я читал свои стихи лучше, чем читал их в школе. Вот скоро будет вечер, приходи, послушаешь. – И при этом он протянул мне билет, в котором значилось:

«Сентябрь, 29, среда. Пригласительный билет.

Сталинградский горком ВЛКСМ приглашает тебя

на литературный вечер поэта Семёна Гудзенко.

В программе: 1-е - Поэзия в строю - вступительное слово

2-е - Баллада о войне - стихи о Сталинграде.

Вечер состоится в помещении агитпункта Сталинградской транзитной пристани. Начало в 8 часов вечера».

До сих пор хранится у меня этот билет, напоминающий, как в каком-то бараке молодые строители и бывшие воины собрались послушать своего поэта. Читал он свои стихи очень эмоционально, взмахивая при этом сжатой в кулак рукой в такт ритма стиха. Публика восторженно аплодировала, так как стихи были о них – строителях и воинах. Я убедился, что стихи он читает теперь намного лучше и эмоциональнее, чем в школьные годы. У меня есть магнитофонные записи чтения его стихов некоторыми актерами, в том числе Владимиром Высоцким. И те, кто слышал эти записи, все же отдают предпочтение авторскому исполнению. Поэтому он имел все основания заявлять:

И слушали меня, как только слушают

друг друга люди взвода одного.

И я почувствовал, как между душами

сверкнула искра слова моего.

– Пока напечатали две мои книжки, и сейчас редакция «Комсомольской правды» выпускает «Сталинградскую тетрадь». Вот возьми, почитай, – и он протянул мне две тоненькие брошюры в мягких обложках. А через месяц вручил еще пахнущую краской тоненькую книжицу с дарственной надписью, которая теперь дороже мне, чем последующие солидные его издания стихов – она мне напоминает о нашей неожиданной встрече в Сталинграде и обо всём, что было с этим связано.

Разговор постепенно приблизился к нынешней жизни в городе – несмотря на огромные трудности молодёжь в Сталинграде трудится самоотверженно по 10-12 часов, без выходных.

– Бывают случаи дезертирства, когда некоторые не выдерживают напряжения. Мы очень оперативно реагируем на все события в города, – при этих словах он показал мне на плакаты и листовки, висевшие в вагоне.

В дальнейшем я неоднократно наблюдал оперативную работу редакции, напоминающую нам знакомую по книгам работу Окон РОСТа. Семен писал краткие рифмованные тексты, а художник (если не ошибаюсь – Виктор Коновалов) на куске линолеума вырезал к ним клише с рисунком. Наутро готовый размноженный плакат уже висел в цехах и на стройках города.

«Дружба» – крепкое теплое слово.

Здесь, как воздух, нужна для всех,

чтобы встретил, как сына родного

молодого рабочего цех.

Или

Не до отдыха нам и неделю подряд,

засыпая урывками ночью,

на лесах, у станков

сталинградцы стоят

по-солдатски упрямо и молча.

Нам не время, товарищи, брать отпуска.

Продолжается битва за город.

Если даже приходит ночами тоска

в шалаши, в неуютные норы,

не уйдут сталинградцы – куда ни зови,

отовсюду спешат возвратиться.

Силой нашего гнева и нашей любви

Сталинград из руин возродится!

– Я задумал написать серию очерков о героях восстановления города. Часть уже напечатана в газетах. Эти очерки подписываю: "П. Гударов". Так что, если встретишь, – это я.

И тут же он перескочил совсем на другую тему.

– Помоги мне купить теплые вещи, ты ведь знаешь, я в хозяйстве мало разбираюсь... Что-нибудь вроде гимнастерки и галифе, а то похолодало, – тогда действительно наступила очень ранняя, с моросящими холодными дождями и ветрами, осень. – Слушай, может, пойдешь к нам в редакцию работать? – неожиданно предложил он.

Я, естественно, отказался, так как мой долг строителя обязывал меня совсем к другому поприщу.

– Ну, да ладно, ты, милый, рассказывай о себе, о друзьях. Что о них знаешь?

Было уже очень поздно, и я вкратце рассказал обо всех наших.

– Да, очень жаль ребят: Бобку, Люсю, Лёву – наверное, погибли в самом начале войны. А какие были ребята! – воскликнул он.

Пришло время расставаться.

– Заходи завтра, мы более торжественно отметим нашу встречу, покутим. Да и вообще, заходи почаще, когда тебе вздумается.

С тех пор я и мои товарищи по работе стали частыми гостями редакции. Редактором газеты был известный в то время фельетонист Семён Нариньяни – "отличный мужик", как его восторженно охарактеризовал Гудзенко. Я наблюдал, как мягко, тактично, с нескрываемой любовью обращался он к Гудзенко в процессе работы. Это он предложил своими силами издать "Сталинградскую тетрадь".

Много лет спустя, когда уже не стало Семёна, Нариньяни мне говорил: "Да, это был настоящий, мужественный, талантливый парень. Он бы многого добился".

Жили и работали все члены редколлегии одной дружной семьей. Работа кипела круглые сутки. Днем застать Семёна в редакции было почти невозможно: он носился по городу, по стройкам, цехам, учреждениям. Однажды в конце сентября, когда мы с Семеном беседовали на площади, ему передали письмо от матери. Он быстро его вскрыл и стал читать. Я заметил, как резко изменилось выражение его лица. На глазах появились слезы, и он тихо выговорил: "Миша убит..."

Миша, старший брат Семёна, служил в сапёрных частях на фронте. Братья очень нежно любили друг друга. Семён постоянно посылал брату на фронт свои новые стихотворения и считался с его мнением.

Травма была глубочайшая. В черновике к стихотворению «Родословная» он писал:

Я очень рад, что встречусь с братом.

Мне с фронта бат прислал открытку.

А мне письмо пришло обратно

за неименьем адресата…

У меня был отец, у меня был брат,

и осталась мать…

В стихотворении «Сапёр», которое по словам матери Семёна, было посвящено брату, он писал:

Вставал рассвет, в пороховом дыму.

Настанет мир. На всех дорогах

поставят памятник ему.

Я не стал утешать Семёна – это было бесполезно, тем более что он хорошо знал, что такое война и смерть на фронте. Он очень любил свою мать и когда долгое время не получал от нее вестей, в письме к родственникам он писал: «Родные! Если что-нибудь стряслось – не скрывайте. Я солдат – всё перенесу».

Его мать Ольга Исаевна, одна из самых любимых и уважаемых учительниц младших классов в нашей школе, была человеком высочайшей культуры, огромного такта и всеобъемлющей доброты. Её влияние на сыновей было огромное. Потеряв мужа, а затем двух сыновей, она остаток своих дней посвятила продлению памяти о Семёне, упорядочению и сохранению всех материалов, касающихся его творчества и жизни. При её активном участии были собраны и изданы "Армейские записные книжки" и книга "Завещание мужества", в которой воспоминания друзей чередовались со стихами Семёна и дневниковыми фронтовыми записями. Она вела переписку с друзьями сына и всеми, кто им интересовался. С её помощью был создан музей С. Гудзенко в школе № 45 г. Киева, в которой он учился до войны. (К сожалению, при расформировании школы все материалы из музея пропали).

* * *

Друзья Семёна по школе и литературному творчеству всем, чем могли, помогали матери поэта собирать материалы, касающиеся ее сына, устраивали вечера памяти поэта, издавали книги его стихов. Было несколько попыток увековечить имя этого яркого поэта мемориальной доской, но каждый раз натыкались на отказ под различными надуманными предлогами. Ольга Исаевна писала мне: «Твое внимание к памяти Семёна я до последней секунды в своей жизни не забуду. Ты один так душевно, так красиво, так бескорыстно откликался, да и сам проявлял большую инициативу – привозил, присылал, всё, что можешь, людям, не знающим Семёна, рассказывал о нём. Еще не один раз я тебе скажу за всё глубокое материнское спасибо. За всё доброе, что ты сделал в память о Семёне. Очень жалко, что не в Киеве…»

Я обещал матери Семёна сделать все возможное, в меру своих сил, чтобы продлить память о нём, в том числе и в его родном городе Киеве. После длительных хлопот школьных друзей поэта было, наконец, получено разрешение установить мемориальную доску на доме, где жил поэт в Киеве, по улице Тарасовской № 3-а. В дни 40-летнего юбилея победы над фашистской Германией в торжественной обстановке, при воинском карауле и многолюдном собрании была, наконец, открыта мемориальная доска:

У цьому будинку в 1922-1939 рр.

жив поет-фронтовик

Семен Гудзенко

1922-1953