Александр Александровский. ДРУГ ДЕТСТВА

Александр Александровский. ДРУГ ДЕТСТВА

Был друг хороший у меня,

И дружбу молча я берёг.

(Семён Гудзенко. Баллада о дружбе.)

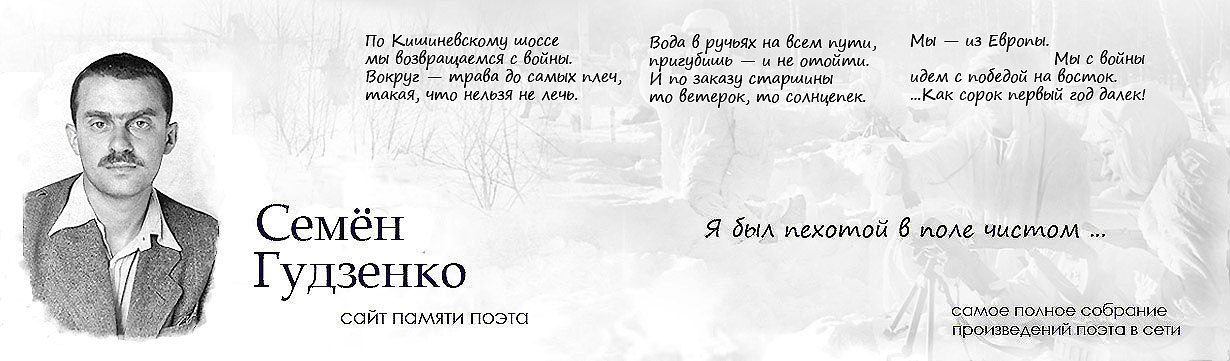

Улица, дом, родители

1990 год. Кажется, было вчера. А ведь прошло много, много лет. Почти 70 лет со дня рождения поэта Семёна Гудзенко и 37 со дня смерти в 1953 г. Моя дружба с Семёном началась в середине 20-х годов, в Киеве. Жили в одном доме в верхней части гористой Тарасовской улицы. В третьем номере, где теперь установлена в память о нём мемориальная доска. Там прошло наше детство, юность. Прошли первые семнадцать лет обидно короткой жизни Гудзенко, до того момента, когда он уехал учиться в Москву, в институт философии, литературы и истории им. Н.Г. Чернышевского.

Дом наш был по тому времени высокий, 7-этажный, с эркерами, причудливыми чугунными ограждениями балконов, зеркальными стеклами широких окон, черным ходом, комфортабельным лифтом компании "Шульц". Жили в нём до революции довольно богатые люди. А с 20-х годов – интеллигенция вперемежку с "бывшими" и простым людом. Квартиры из пяти комнат, предназначенные для одной семьи, стали коммунальными.

Стоило спуститься по двум лестничным маршам давно немытых, истертых мраморных ступенек от моей "девятой", и вот я уже на третьем этаже у квартиры "восемь", у моих друзей Гудзенко. Мы дружили семьями. Бежал я обычно к ним через две ступеньки или съезжал по деревянным вычурным перилам. Это было наше любимое занятие, моё и Семёна. Высота каждого этажа была примерно равна полутора современным, а проран между лестничными маршами в один метр. И риск, вполне реальный, упасть с большой высоты заставлял замирать наши сердца, и вместе с тем манил. Чуть зажмурив глаза, мы съезжали вниз, стараясь не смотреть на стремительно приближающийся кафельный пол подвала. Аж дух захватывало. Но недолго музыка играла...

Дотошный управдом Малышев дал указание коротышке-дворнику Трофимычу закрепить на перилах стальные уголки, и Трофимыч со свойственной ему старательностью своими желтыми от табака пальцами закрепил их навечно, притом ежедневно проверяя их целость. В проране первого закрепили металлическую сеть... Радость от стремительного спуска погасла... Но ненадолго. Жажда риска нашла новое выражение. На финских санях Семёна летели, чуть притормаживая, вниз с Тарасовской крутой горы через рельсы идущего внизу трамвая по улице Леонида Пятакова (ныне Саксаганского). Полозья высекали из рельс искру. Трамвай отчаянно звенел. Водитель безбожно ругался. А нам всё было трын-трава. Розовые, покрытые снежной пылью, строго по очереди мы тянули санки вверх. Семён с доброй улыбкой приговаривал: "Любишь кататься, люби и саночки возить". Он любил поговорочки, прибауточки и прозвища. Но не очень обидные. Меня он, например, называл "Пат" из-за роста, хотя и сам был не очень низеньким. Пат так Пат, я даже гордился этим кинематографическим именем.

Квартира "восемь". Три кнопки звонков. Возле нижней, заправленной в коричневую грушу, при тусклом свете одинокой забранной решеткой лампочки можно различить табличку - на толстом ватмане выведено учительским почерком: "Гудзенко". Почерк мне запомнился на всю жизнь. Принадлежал моей учительнице и наставнице Ольге Исаевне – матери поэта. Сколько раз на контрольных красными чернилами она прямыми литерами выводила: "Плохо". Никаких поблажек для меня не существовало. Боюсь, что даже имела место излишняя строгость. Ведь все знали о нашей дружбе.

Ну, а дома? Дома она мне помогала, не щадя своего времени.

Звонок был только для чужих. А свои? Свои стучали. Думаете, просто в дверь кулаком? Нет. В каждой двери нашего дома было прорезано небольшое отверстие, прикрытое серебристой крышечкой с надписью: "Для писемъ и газетъ". Прекрасная стучалочка, ударный инструмент. Можно выстучать при умении даже ариозо Мазепы. Но я стучу всего только три раза. Тра... Тра... Тра... И потом добавляю под сурдинку: Та...та...та... Чтобы знали, кто я. За дверью Пётр Константинович, отец поэта, констатирует: "Шура".

С Петром Константиновичем мы в дружбе. Он очень мягкий, обходительный, вежливый. Короче говоря, прекрасно воспитан. Говорит глухим голосом, чувствуется одышка. Тяжело больной человек. Серьёзно болен. Кавернозный туберкулез легких. Классическая чахотка. Стрептомицин появился только через 30 лет. Чувствовал себя хуже и хуже. Но ни одной жалобы. Кто знает, что было у этого человека на душе. Будучи механиком по машинам для комбикормов, а не инженером-строителем, как читаем в некоторых биографиях поэта, редко работал.

Седые прямые волосы чуть ниспадают на невысокий лоб. Тёмное лицо с выступающими желваками. Худая шея. Лихорадочно блестящие карие глаза. Сросшиеся у переносицы седые брови. Нос крупный, губы большие. Худоба чрезвычайная. Врачи называют это кахексией. Таков облик Петра Константиновича, отца поэта. Семён был с ним очень нежен. Исполнял его малейшее желание.

Казалось, Пётр Константинович был намного старше своей жены. Болезнь состарила его. Естественно, молодым его я не видал. Но на старых фотографиях дореволюционной фирмы "Ташкер и Ко" выглядел красавцем, усатым, подтянутым, бравым. Семён очень похож на него.

В недолгие промежутки, когда болезнь, казалось, отступала, и вселялась обманчивая надежда на выздоровление, особенно было заметно сходство сына с отцом.

"Свой", – говорит с каким-то особым удовлетворением старший Гудзенко. И отпирает многочисленные замки, снимает цепочки. Время суровое. Но хоть замков было и много, эту дверь на три стука или три звонка всем всегда открывали с доброжелательной улыбкой. Старшие Гудзенко любили людей, общались с ними, и передали это по наследству двум своим детям Михаилу и Семёну.

Квартира "восемь" состояла из пяти комнат, две из которых принадлежали семье Гудзенко. Смежные, с двумя балконами: один, маленький, выходил на улицу, другой, побольше, – во двор. Дверь в них шла из центра коридора.

Первая большая, светлая с высоким лепным потолком, заполненным растительным орнаментом, с натёртым до блеска паркетом, инкрустированным черными и белыми полосками, переплетающимися квадратами. Здесь всегда свежо, дверь широкого балкона, выходящего во двор, в теплое время всегда настежь.

О, эти довоенные киевские дворы!

Вечно окружённые верёвками с накрахмаленным, или насиненным бельём, нередко с цветными заплатами, с переругивающимися хозяйками, запахом негашёной извести из дворовых уборных. Кран дворовой колонки никогда не закручивался. И вода шумела, создавая иллюзию водопада. Каждый имел сарай, где хранились дрова, стояли козлы для их пилки, а у некоторых хранился уголь и торф. В сараях держали уток, кроликов, на их крышах размещали клетки с голубями. Сын дворничихи Колька-Банька с утра до вечера гонял своих круковских голубей, улюлюкал, свистал, заложив два пальца в рот.

С сараев, ограждающих наш двор от особняка профессора А.А.Чайки, мы, изготовив "цапалки", т.е. намотав на палку проволоку и приспособив к ней носок, воровали груши и тут же, обливаясь сладким соком, съедали их на сараях под громкий лай собаки профессора, а иногда и под его взглядом. Профессор, высокий с бородкой клинышком, известный в Киеве хирург-уролог, военный, по чину равный генерал-майору, наблюдал за нашими действиями с интересом и доброй улыбкой. А мы, обнаглев, закидывали наши орудия всё чаще и чаще.

Посреди двора, в окружении острого, необкатанного булыжника, рос чудесный раскидистый каштан. Семён, который часто спал на потертой софе у стенки на балконе, вставал ранним утром, любовался его зажжёнными солнцем свечками. Осенью мы сбивали палками его несъедобные плоды, выпрыгивающие из зеленой кожуры прямо на булыжник. Из них, блестевших нежным коричневым блеском, Семен делал человечков и много разных разностей. Работал терпеливо, с интересом. Позднее Пётр Константинович подарил ему "Мекано", прекрасный конструктор с множеством деталей и винтиков, гаечек и отверток. И в работе с этими деталями он тоже проявил терпение и изобретательность. Выискивал все новые и новые виды конструкций.

Большая комната в квартире Гудзенко служила столовой и одновременно спальней родителей поэта. В центре – большой квадратный стол. Здесь вся семья обедала. Дружно шутили, нахваливая еду. В этой атмосфере я никогда не чувствовал себя лишним, меня не угощали, а просто кормили, как своего. И эта непринужденность расковывала, была приятной, сближала.

У стены разместилась широкая кровать. Ее темно-зеленый необычный цвет ласкал взор. У кровати тумбочка. Именно здесь, я не раз это наблюдал, Ольга Исаевна, учительница младших классов, работала, проверяла тетради, аккуратно составляла планы, неторопливо выписывая каждую буковку, при свете бронзовой настольной лампы с матовым абажуром-колокольчиком. В пенсне, неизменной белой бумазеевой кофточке, заправленной в чёрный шерстяной, до блеска вытертый сарафан, сосредоточенная и серьезная, она всегда находила время поздороваться со мной, улыбнуться мягкой, успокаивающей улыбкой. Она как бы означала: "будь уверен в себе, пока я здесь, тебе нечего бояться". Невысокого роста, полноватая, она была волевой и целеустремленной, фактическим главой семьи.

С этой же обезоруживающей улыбкой разбирала мать Семёна наши детские конфликты, стараясь быть по возможности справедливой, несмотря на её безграничную любовь к сыну, которая затем пронизала всю ее жизнь. При этом даже в чем-то пережимала в мою пользу, наставляя сына. Любовь к сыну не затемняла присущее ей чувство справедливости.

Прямо напротив входных дверей стоял плюшевый диван, серый, с черным штриховым орнаментом. Прислонившись к высокой спинке, на диване часто сиживал Пётр Константинович. Сбоку от дивана находилась выложенная белым кафелем голландская печь. Зимой он открывал ее, подбрасывал берёзовые поленца и наблюдал, как стремительно вспыхивал огонь. Растопив ее, Гудзенко-старший прижимал руки к белому кафелю, проверяя, как он нагревается. На лице его блуждала довольная улыбка. Мы с Семёном с вниманием следили за его действиями – знали, что за этим последует. Он будет читать стихи.

Как мы любили слушать его! Чаще всего это были стихи Надсона. "Пусть жертвенник разбит, огонь ещё пылает, пусть арфа сломана, аккорд ещё рыдает..."

В это время Семён обычно сидел рядом с отцом и отбивал пальцами по колену ритм. Вряд ли тогда до него доходил подлинный смысл этих стихов, но их грустная напевность настраивала на серьезный лад.

Семён отличался прекрасной памятью, быстро запоминал стихи и потом читал их в парадном, куда загонял нас с улицы мороз.

Вторая комната Гудзенко была меньше первой, узкая и длинная, она завершалась выходящим на улицу балконом, с вычурной чугунной решеткой и бетонными стенками. Я по-прежнему убежден, что в Киеве нет улицы краше Тарасовской. Тем более сейчас, когда вместо неуклюжего уныния булыжника мостовую покрывает приятный для глаза и езды гладкий асфальт, цвета яичного желтка кирпич тротуара, уложенный вкривь и вкось, заменил аккуратный тротуар с бордюром из бетонного поребрика. Улица и сейчас не вошла в число дорожных магистралей с интенсивным движением.

В чём же её особое преимущество и в чём её, если так можно выразиться, сила? Постараюсь быть объективным, насколько это возможно для человека, прожившего там первые 20 лет жизни. Тарасовская начинается у Ботанического сада имени акад. Фомина, этого великолепного оазиса торжествующей природы. Проходя сад насквозь по тенистой аллее с бульвара Шевченко, вы попадаете на Тарасовскую, в сущности, она продолжает сад. Сейчас деревьев гораздо меньше, но шестьдесят лет назад вся улица была заросшей раскидистыми кленами, каштанами и пирамидальными тополями.

Ну, а сады? Почти каждый дом, даже многоэтажный, каких на нашей улице было немало, имел во дворе сад. Наш дом имел сад с футбольным полем, дорожками, фруктовыми деревьями. Теперь там всё застроено. В саду мы с Семёном, по его инициативе, строили любимые им "халабуды". Откуда-то он притаскивал листы ржавого железа, закрепив их на бамбуковых палках – предмете его особой гордости, памяти о поездке с отцом и матерью в Батуми.

В халабуде, подстелив кем-то принесенный мат, мы рассаживались по-турецки и курили сушёные ореховые листья, а иногда даже "кутили", купив ситро и щербет, который заполнял тогда полки магазинов в изобилии. Дырявые стены из ржавого железа как бы ограждали нас от мира, создавали особый уют. Подобная атмосфера нас очень сближала, делала единомышленниками.

Семён обожал такие события. С уст не сходила блаженная улыбка удовольствия. Почему? Он был романтик по натуре, сочетающий с романтикой целеустремленность и настойчивость, но они проявились в полной мере поздней, в юности. Как видно по стихам, до конца жизни он оставался всё же романтиком.

Помню, как-то в восьмом классе, весной, когда мы гуляли по любимой Ботанике (так мы называли тогда Ботанический сад), он сказал: "Не могу быть в Киеве, он тесен для меня, когда весна наступает, тянет на юг, на просторы".

Но вернёмся к Тарасовской. Тихая гористая улица. Транспорт тогда почти отсутствовал. Разве иногда процокают копыта извозчичьей пролетки. Да продудит в свою дуду керосинщик. Фыркнет одинокая машина. Вслед за санками, о которых я говорил, пошли лыжи, коньки. Одним из немногих споров, которые тогда у нас случались, был спор, чьи коньки лучше. Этот спор так никогда и не был решён – оба мы катались на коньках неважно. На Тарасовской нам было привольно. С утра до вечера гоняли: пятнашки, казаки-разбойники, чурки-палки. Красота! Такого приволья не знают современные ребятишки.

Теперь на Тарасовской прохожих тоже сравнительно немного. И в этом ее прелесть. Можно почувствовать себя одиноким, а это иногда не мешает. Но все-таки транспорт на Тарасовской есть. И бегать и кататься на коньках по мостовой мальчишкам небезопасно. Но улица осталась прекрасной и сравнительно тихой. Для начала творчества поэта она была в самый раз. И теперь бы ему жить на ней не помешало.

Хочется сказать ещё об одном её преимуществе. Оно ценилось нами тогда, оно ценно и сейчас. Близость центра. "Пошли на Крещик", – так Семён называл Крещатик. А от нашей тихой улицы до центра каких-нибудь 15 минут ходьбы.

Во второй комнате квартиры Гудзенко жили Семён и Михаил. Возле балкона стояла такая же зелёная кровать, как и у родителей; на ней спал Миша. А Семён спал на самодельной тахте, покрытой красным ковром, возле головы – письменный стол, напротив книжный шкаф. Позже над тахтой появилась книжная полка.

Михаил был старше Семена на несколько лет, грузноват, близорук, на круглом оплывшем лице – очки. Глаза смотрели добродушно. Он был серьезным, вдумчивым человеком. Всегда занимался или читал. Они не были похожи друг на друга. Семен худощавый в детстве, с выступающими лопатками, брови, как и у отца, раскидистые, по мере взросления все более и более срастающиеся на переносице, что придавало ему мужественный вид. Глаза у Семёна, как и у отца, были карие, взгляд пытливый, пронзительный. Волосы прямые, каштановые, зачесанные набок, ниспадали на лоб, что делало его похожим на Маяковского. Цвет лица в детстве был у Семёна землистый. С возрастом лицо светлело, становилось более округлым, худоба не была такой заметной, Семён стал стройней, глаза повеселели. Становился рослым, широкоплечим, красивым пареньком.

"Здравия, желаем, товарищ Сарик"

Я все время называю Гудзенко его полным именем "Семён" и ни разу уменьшительным "Сеня, "Сема" и т.д. Почему? В чем тут дело? А в том, что никто и никогда ни в детстве, ни в юности его не называл Семёном, а, следовательно, и Сеней.

У меня до сих пор, как будто это было только вчера, звучит в ушах голос Керима, немолодого круглолицего ассирийца, чистильщика обуви, что сидел на углу Тарасовской и Толстого. Только завидев Семёна, он прерывал свою нескончаемую заунывную песню без слов и, веселея, с приятным восточным акцентом выкрикивал: "Здравия желаем, товарищ Сарик". Выкрикивал правильно. Таково было имя Гудзенко. Но в чём причина такого "генеральского" приветствия – загадка!

Да, Сарик. Так называли его в детстве и юности. А полное имя? "Сарио, Сарио Петрович". Так было записано в паспорте. А многие в школе, чтобы полностью "подогнать" его под итальянца, называли его "Гудзини". Почему такое имя? Я задавал вопрос Ольге Исаевне неоднократно. Она только улыбалась, стремясь окружить это ореолом "тайны". "Разве некрасиво?" – обычно парировала она вопрос. Действительно, очень красиво. И я бы не менял его на прозаическое "Семён".

Однажды Ольга Исаевна все-таки раскрыла мне "тайну", а может быть, просто рассказала байку, чтобы отделаться от моих назойливых вопросов. Еще до замужества ей страшно хотелось повидать мир. Копила деньги. И поехала-таки в качестве туристки в Италию. Она была ошеломлена красотами этой страны, песнями и танцами. Очень понравились ей звучные имена. Вот и решила назвать сына таким именем. Но первого назвал Пётр Константинович - Михаил. Тогда она назвала второго. С таким именем ребенок будет особым, решила она. А он и действительно был особым – поэтом. Как бы то ни было, но имя прирастает к человеку, будто выражает его сущность, пусть это иллюзия, но не та, с которой расстаются. Семён привык к нему. Сотни людей называли его так. И в Киеве многие люди, конечно, старшего поколения помнят его именно под этим именем. А Семён звучит для меня, например, чужеродно. Хотя и знаю, что каждый человек волен поменять не только имя, но и фамилию.

"Сарбанчик, – кричал я ему со двора, стоя под его балконом, – пошли покикаем" (это означало игру в футбол). "Сейчас, Шурбанчик, – отзывался он, – только малость пошамекаю".

Я не могу точно сказать, когда он поменял имя, но скорее всего на войне, когда стал печататься во фронтовой газете. Считал его претенциозным, что ли. Я где-то читал, что мать Константина Симонова никогда не примирилась с тем, что ее сын поменял имя Кирилл на Константин, и так и называла его Кириллом. Вот и я с меньшим правом, но тоже хочу его называть как в нашем детстве, – не очень безоблачном, правда. Для меня он навсегда остался Сариком, пацаном с Тарасовской, добрым другом.

Когда он приезжал с фронта в своей полувоенной курточке, возмужавший и красивый, и приходил в МГУ, где я учился на том же филологическом, где когда-то и он (МИФЛИ слился с университетом), я называл его "Сарик", и позже, во время недолгих встреч в Москве или Киеве называл его только "Сарик". И ему, кажется, это нравилось. Во всяком случае, он не возражал. А может, молчал во имя нашего детства, дружбы. Кто его знает?

Да простят меня читатели, буду называть этим именем его здесь и впредь. Оно было для меня братским почти семнадцать лет.

Няня

В детский сад, который находился довольно далеко, на Владимирской,44, возле "Золотых ворот", в доме, где теперь разместился Институт гидробиологии АН УССР, водила нас няня Сарика. Чудесное, милое и доброе краснощёкое скуластое существо. Долго никто, кроме, конечно, Ольги Исаевны, не знал её настоящего имени и отчества. Ей нравилось, чтоб ее называли просто "няня": "Я няня та й годi". И так звали её все, взрослые и дети. Хотя она была не няня, а по существу полная хозяйка в доме Гудзенко, ведала продуктами, их распределением, умела приготовить обед из "ничего". А такие "обеды" часто приходилось готовить. Не густо было в этом доме, ох, не густо. Но умела. Мудрая женщина, она умело разряжала конфликтные ситуации, нередко возникающие у Сарика и Миши. Оба слушались её. Она говорила обычно: "Та киньте, хлопцi, цю свару, вы ж брати. Эх, як би у мене був брат, та взагалi хтось рiдний. Ви ще пожалкуете про цi свари в майбуфтньому". Да, она как в воду глядела. Я видел Сарика после гибели Миши, минёра на фронте. Сколько грусти было в его глазах. Брат был его большим другом. Но ведь мы не всегда это понимаем, а нередко и поздно.

Помню, часто приставал к ней, хотел все же узнать имя. "Нашо тобi мое iм"я, Шуро, хiба ти хочеш побратися зi мною?" Но как-то все же сказала: "Фёкла Митрофанiвна". Я отстал от неё, но, конечно, так никогда не называл.

Жила она в комнате рядом с кухней, где готовила, мыла посуду, драила кастрюли. Обед всегда подавался вовремя, к четырём, когда Ольга Исаевна приходила из школы. Когда няню хвалили за вкусный борщ и котлеты или критиковали за пересол, она неизменно с полным действительным или хорошо разыгранным равнодушием отвечала: "Так выйшло". Но была она человеком далеко неравнодушным.

Шли в детский сад обычно мы с няней, возле сада, что напротив университета, где позже установили памятник великому Шевченко, там недалеко от входа стояли медицинские весы, на которых за пять копеек можно было взвеситься. Ещё за пять измерить силу с помощью динамометра. Ну, кто из нас не хотел в детстве измерить свою силу?.. Мы просили ее об этом.

Однажды няня вытащила из глубокого кармана юбки чистый полотняный платок с узелком. В нём были деньги, несколько медяков. Долго их считала, а потом отказала нам во взвешивании и измерении силы. Мы были удивлены, няня, щедрая няня, которая всегда покупала нам маковники и ириски, отказала в такой чепухе.

Что же оказалось? Оказалось, что имеющихся у неё денег хватило б только на одного. Но как могла она сделать всё для одного, обидев другого? Такого Фёкла Митрофановна, деликатный полуграмотный человек, себе позволить не могла. Случай, казалось бы, пустячный, но он не прошёл мимо нашего сознания.

Я не помню более интересной игры в нашем детстве, чем игра оловянными солдатиками. Каких только солдатиков не выпускали тогда. Гусары, казаки, артиллеристы, пушки. Как мы играли?

Солдатики расставлялись на паркете. А Сарик придумывал целые рассказы. Бои были жестокие. Побеждённым быть никто не хотел. Солдатиков, все новых и новых, доставали любым способом, и каждый держал втайне резервы.

Но однажды Сарик заявил:

– Давай, воевать равными силами.

Я был удивлен, недоумевал. Как это сделать?

– А вот так, – ответил мне Сарик. – Приноси всех своих. И даже тех, что прячешь в книжном шкафу.

– Откуда ты знаешь?

– От верблюда, – парировал Сарик.

И мы поделили все поровну. Воевать стало труднее, но интереснее.

В те же дни в магазинах появились различные изделия из сои. Люди вначале относились к ним с недоверием. А потом стали покупать. Особенно хороши были сладкие соевые батончики. Не хуже шоколадных. А стоили они намного дешевле. Сарик обожал их, "Батончики – это моя стихия", – любил говорить он. Мы покупали их на деньги, сэкономленные от горячих завтраков. Делили поровну. Пример няни не пропал даром.

Сарик в детстве был очень стеснительным. И не только в детстве, а вообще, сколько я с ним встречался, он всегда был таким. Для него что-либо спросить у продавщицы было просто невыносимо, мялся, переступал с ноги на ногу. А ведь когда он позднее выступал с эстрады и читал свои стихи – это был прямо-таки трибун. Но никто не знал, чего это ему стоит.

Обычно он обращался ко мне: "Ты купи на нас двоих, а потом рассчитаемся". Так я и делал.

Надо сказать, что эта роль мне очень нравилась. Я как бы угощал его. И с удовольствием смотрел, как он поглощает тянучки, пирожные "наполеон", заливая все это шипучей "Крем-содой".

Пожарники

В том первом детском саду (а мы ходили потом в другой), что был возле "Золотых ворот", работала воспитательницей, а может быть и заведующей, Софья Григорьевна. Фамилии ее не помню, а может, и не знал вовсе. Что для неё было характерным? Она не навязывала детям своей воли. Больше я таких воспитательниц не видал. Да и учителей тоже. Софья Григорьевна давала нам свободу проявлять инициативу, умела ее поощрять.

Сарик, как и я, был домашним ребенком, не привык к дракам, слабо отстаивал свои интересы. А в садике, как и во всяком коллективе, были и агрессоры, утверждающие себя силой.

Один такой, круглолицый с челочкой, схватил стульчик Сарика в тот момент, когда тот садился обедать, и, усевшись на оба, расставив ноги, с независимым, вызывающим видом стал уплетать суп. "Отдай стул", – робко попросил Сарик.

Но "хулиган" не реагировал. Тогда Сарик, бледный и растерянный, стал вытаскивать стул из-под него. Мальчишка встал, он был выше Гудзенко на целую голову, и ударил его кулаком в нос или как тогда говорили, дал ему "по сопатке". Появилась кровь. Она текла обильным ручьем, заливая синюю в белую крапинку рубашку Сарика, произведение Ольги Исаевны.

Сарик не плакал, он стоял по-прежнему растерянный, не зная, как реагировать. И вдруг обрушился на круглолицего. Буквально измолотил его кулаками. Тот визжал и плакал, звал Софью Григорьевну. Она прибежала, расцепила их. Остановила кровь с помощью перекиси водорода. Потом позвала меня и спросила: "Гудзенко в чем-нибудь виноват? Только правду". "Нет", – сказал я твердо, – Борис, – так звали круглолицего, - забрал у него стул и ударил первый. А Сарик ему ответил". "Правильно, молодец. Свои интересы отстаивайте сами". Это был для нас великий урок.

Нет, нет, Сарик не стал драчуном, тем более забиякой. Это не было в его характере. Но не стал и доносчиком, тем, кто в детстве со злорадным удовольствием вещали: "А я расскажу". Он ненавидел подобных и скандировал вместе с другими "ябеда, доносчик, курица, извозчик". Была у него и своя присказка, по-видимому, привезённая с Кавказа: "Сплетник, газетник, "Бакинский листок". Её тоже взяли на вооружение...

Когда другой забияка, вроде Бори, который после этого случая был ниже травы и тише воды, стал приставить к Гудзенко, провоцируя его на драку, он неожиданно появившимся басом размеренно и чётко сказал: "Ты думаешь, я не могу тебя ударить. На, понюхай". И сунул небольшой, но крепкий кулак под нос. Аргумент был, по-видимому, убедительным. Больше к Гудзенко не приставали.

Ничто так не объединяет детей, как игры. Они сближают их, делают единомышленниками, людьми с общими интересами.

Напротив нашего дома, чуть-чуть наискосок, было здание пожарной команды. Впрочем, оно и сейчас там. Мы часто наблюдали за этими людьми. За их прекрасной, четкой работой. Были свидетелями их тренировок. По специальной раздвижной лестнице они стремительно взбирались на крышу, поливали ее из брандспойта водой, что-то делали баграми. Ежедневно мыли и без того чистые сверкающие на солнце красные пожарные машины, драили медные части. Иногда пожарники под неумолкающий звон колокола мчались на этих машинах тушить пожар. В медных касках, светлых брезентовых костюмах, подпоясанных широкими поясами с топориками, они казались нам настоящим героями. Впрочем, такими они, вероятно, и были. На наш взгляд, о лучшей профессии и мечтать не приходилось.

Детские пожарные каски, как тогда нам казалось, ничем не отличающиеся от настоящих, продавались в универмаге на углу Лютеранской улицы (теперь Энгельса) и Крещатика. Пётр Константинович по нашей просьбе пошел с нами туда, и мы выбрали себе восхитительные каски, сверкающие бронзовой краской. Легкие и изящные. Настоящие рыцарские. Но этого нам было мало. Только полная пожарная экипировка могла удовлетворить нас. Пояса были найдены. Это были широкие летние пояса с пришитыми кошелечками, какие Пётр Константинович носил до революции с белыми брюками из особой ткани, называемой рогожкой.

Оставались только костюмы. Брезентовые? Но моя мама, детский врач, категорически воспротивилась – детям вредна брезентовая ткань. Сшили из чего-то белого. Название ткани не помню. Во всяком случае, теперь это название исчезло, уступив десяткам новых. Главным всё же в костюме были пуговицы. Как и теперь, тогда предпочитали золотистые, металлические.

Изготовление костюмов совпало с созданной Софьей Григорьевной инсценировкой стихотворения Самуила Маршака "Пожар", которую мы должны были разыгрывать в детском саду. Зашла речь о пожарниках. И здесь Гудзенко, робкий и смущающийся, впервые подал голос. Рассказал, что у нас есть пожарное обмундирование. Но брандмайором все-таки назначили меня, а он после моих слов: "Качай, качай", должен был работать насосом. Мы с Гудзенко пришли в своих "пожарных" костюмах и касках. Впечатление было ошеломляющее. Успех грандиозный. На следующий день телефон в нашей квартире не затихал. Звонили мамаши ребят из детского сада. Как? Где? Что? Наперебой задавали вопросы. И вскоре вся группа щеголяла в пожарном одеянии. Появился фотограф. Нас усадили на скамейки и сфотографировали... Эти фотографии висели в рамочках в наших квартирах на Тарасовской. Не знаю, вывезла ли Ольга Исаевна её. Но моя, по-видимому, сгорела, так как наш дом во время войны был подожжён гитлеровцами. Но об этом потом.

Кино

Что особенно увлекало нас в дошкольные годы? На это можно однозначно ответить: "Кино". Для нас высшим наслаждением было ходить в кино. Кроме того, мы разыгрывали сценки из фильмов у себя дома и рисовали его героев. Причем в динамике. Мы не видели фильмов Уолта Диснея. Да их ещё и не было. И сами создавали своего рода мультипликаты, подражая развитию сюжета. Но всё по порядку.

На Крещатике было несколько кинотеатров. Не помню точно, сколько. Но много. Бесспорно, лучшим был кинотеатр "Комсомолец Украины". До революции – Шанцера. Кино открывало нам другой мир, невиданный, волшебный, сказочный. Помню лицо Сарика, когда мы шли в кино. Он расцветал. Глаза блестели. Шёл всегда быстро, хотя мы выходили задолго до начала сеанса.

Я никогда не забуду невозвратимого ощущения праздничности, которое вызывал в нас кинотеатр Шанцера. Удивительная атмосфера необыкновенного ощущалась буквально у входа. Медная труба, изогнутая в виде змеи, отделяла жаждущих от тех, кто уже проник в храм искусства. У окончания змеи был небольшой проход. Там стояла контролер. Но мы знали: она нас пропустит, так как ходили туда с пианисткой кино, жившей в 11-й квартире нашего дома, матерью нашего общего друга Адика Галинского. "Великий немой" приходил к нам в музыкальном сопровождении, оно оттеняло любое действие, раскрывало происходившее, создавало настроение. Одновременно мы учились слушать музыку. Когда позже я попадал в концертные залы, где знаменитые пианисты исполняли Шопена или Листа, в воображении воскресали кадры давно забытого кинофильма.

Кино было для нас не только развлечением и средством познания мира, оно было открытием прекрасной музыки. А Любовь Адольфовна Галинская – так звали пианистку – была превосходной исполнительницей классики.

"Это со мной", – говорила она. И мы проходили без билетов, гордо подняв головы, будто приобщенные к некой тайне.

Не знаю, насколько я объективен, но кинотеатр Шанцера (так называю я "Комсомолец Украины" того времени сейчас есть новый под таким названием вместо взорванного во время Великой Отечественной войны), до сих пор мне кажется самым лучшим из всех киевских кинотеатров как сегодняшних, так и довоенных. Что его отличало? Отвечу кратко: интимность и уют.

Во время сеансов Гудзенко хватал меня за руку, шептал: "Смотри, Шурбанчик, смотри, правда, грубезно". "Грубезно" – это была его высшая стадия восхищения. Гарольд Ллойд, Гарри Пиль, Монти Бенкс! Кто помнит нынче их имена? Разве что историки кино. А тогда они пленяли наше воображение своей прекрасной игрой, трюками. Но вот рассказать содержание фильмов было нам трудно, а может, мы просто не умели. И всё же ребята со двора слушали Гудзенко с интересом. Сарик горячился, видимо, перед глазами его проходили только что виденные кадры, и он их пересказывал. И получалось: "Видишь, он этого хватает, тот падает, в это время летит аэроплан, а он прыгает с крыши, небоскреба. А тот упал, встает, бежит и выхватывает чемодан с деньгами". И так далее и так далее.

Потом все трансформировалось в рисунки. Мы садились рядом за его стол. И рисовали, рисовали одних и тех же героев в действии. Сарик придумывал ситуации тут же на ходу и комментировал их. Это была увлекательная импровизация, начав которую, мы не знали, чем кончим. Да и был ли у неё конец? Рисовал Сарик бойко, двумя-тремя штрихами чернил, карандаша, никогда не закрашивая рисунка. Люди были всегда в динамике, каждая фигурка имела свою характеристику. Позже, когда начал писать стихи, изрисовывал всю синюю бумагу, покрывавшую стол. Имели ли эти рисунки что-либо общее с темой его стихов? Не думаю. Просто они помогали думать.

К прямому влиянию кино отношу также наши театрализованные представления. Как и в рисунках, мы не изображали конкретных героев виденных кинофильмов. Они были для нас только поводом для создания собственных образов, близких по духу. Занавесом служила ширма моих родителей. А реквизит у Сарика был неплохим. Самой важной для нас была будёновка. Настоящая боёвка. Один из родственников Сарика, кажется, дядя, был в прошлом будёновцем. Я никогда его не видел. Но он часто фигурировал в рассказах Сарика. Был легендарной личностью. По-видимому, каждому ребенку нужно иметь кого-то, о ком можно было б рассказывать что-то необыкновенное, в кого можно было б верить. У Сарика это был дядя. К сожалению, рассказывать об отце ему было нечего.

Дядя подарил Сарику свою будёновку. Нынешнему поколению, вероятно, трудно себе представить, с каким благоговением мы относились к этому защитного цвета куску материи с красной звездой. Будёновца мы играли по очереди. Гудзенко менял свою походку, по-кавалерийски расставлял ноги, поглаживая воображаемые усы. А хотелось настоящие, будёновские. Вначале использовали вату, паклю, а потом просто рисовали их с помощью жженой пробки. Менее охотно мы играли беляков и капиталистов. Но соблюдали очередность – раз буденовца, раз капиталиста. Реквизит по части всякой там буржуазии тоже был богатым. Тут и палка Петра Константиновича и настоящая соломенная шляпа-канотье, вроде той, что у Зиновия Гердта, когда он снимался в роли Паниковского.

Смерть Петра Константиновича

Получалось так, что единственным нашим зрителем был Пётр Константинович. Совсем маленьких детей четырех-пяти лет приглашать с нашей точки зрения было бесполезно – не поймут. Откровенно говоря, ни няня Сарика, ни наша домработница Марыня их бы просто не пустили. Спектакли обычно в связи с наличием ширмы разыгрывались у меня.

Превозмогая слабость и часто кашляя, он ради нас, как это ему ни было трудно, поднимался на четвертый этаж. И, пройдя плохо освещенный коридор, где пахло кошками и керосином, под пенье многочисленных примусов, доносящееся из кухни, заходил к нам в комнату и усаживался в кресло-качалку. Он отличался от Ольги Исаевны. Был, как я уже писал, мягок, покладист. И даже в период резкого ухудшения болезни не стал озлобленным, как это бывает нередко с безнадежно больными людьми. А она была волевой, целеустремленной, в какой-то мере властной, особенно в те средние годы ее жизни. Логику ее редко можно было опровергнуть, до того она была убежденной и разумной. Сарик очень считался с ее мнением, многим был ей обязан в своем развитии и настойчивом стремлении стать поэтом.

Сколько довелось пережить ей, сколько горя легло на плечи этой невысокой женщины с выразительными карими глазами. Смерть мужа, война, эвакуация, гибель на войне сына Миши, страх потерять на войне второго, Сарика. В 1944 году, когда мы с ней встретились в Москве, она была уже не такая философски спокойна и рассудительна, но всё же необычная сила воли не иссякла в ней.

Ума не приложу, как Ольга Гудзенко перенесла еще и смерть самого дорогого для нее человека – Семёна (Сарика). И нашла в себе силы уделять внимание его дочке, своей внучке Катеньке, и работала над составлением сборников, посвященных ему!

Пётр Константинович, сидя в кресле, выслушивал наши диалоги, смотрел наш театр двух актёров и потом устраивал разбор нашего "представления". При этом он обнаруживал не только знание театра, но и прямую заинтересованность единомышленника. Мне было тяжело слушать его прерывистое дыхание, голос, переходящий в шепот. Детским чутьём я понимал, что дни этого прекрасного человека сочтены. Так оно и было. Вскоре его не стало. Сарик любил его. И страдал за него, по-своему, по-детски. Молча, но глубоко. Хотя и не был по натуре сентиментален.

Пётр Константинович не был "добытчиком", да и не мог им быть из-за болезни. Но что-то было в нём такое, что соединяло семью. Когда он умер, оно, это что-то, надломилось. Он скреплял её невидимыми нитями, может быть, и не делая для этого осознанных усилий. Хотя само по себе присутствие больного тягостно для окружающих, но одно, будто невзначай сказанное доброе слово, измученная, нередко скорбная улыбка, прекрасные стихи, читаемые им, действовали смягчающе и создавали добрую атмосферу. Не скажу, что после его смерти она совсем исчезла, но, во всяком случае, изменилась. И это было не только результатом естественной скорби по умершему родному человеку, но и отсутствие обаяния его личности.

Миша вообще ушел в себя, мало разговаривал, перестал высмеивать наше с Сариком, как ему казалось, невежество. Занимался изготовлением детекторных и ламповых приемников. Серьёзнее стал и Сарик. Стал много читать.

Школа

Начали мы учиться с Сариком в школе в 1929 году. Первый год занимались в разных школах. Я в 52-й на улице Ленина, он – в 45-й на углу бульвара Шевченко и Пушкинской. Сейчас в этих зданиях другие учреждения.

Почему так получилось, что мы попали в разные школы? На этот вопрос ответить затрудняюсь. Однако помню, что буквально с первого месяца учения начались разговоры о переходе моем в 45-ю. И во втором классе я занимался уже там, но вначале не в том же классе, что Сарик, а в параллельном. Учительницей моей была Ольга Исаевна. Чувствовал я себя на первых порах очень странно. Хотелось говорить с ней, как со своим человеком, мамой друга, но понимал, что этого делать нельзя. Эта двойственность здорово мешала.

Она же относилась ко мне удивительно ровно. И как мне ни хотелось, что-то всегда мешало нарушить установленный ею строй наших отношений. Дома одно, здесь – другое.

Уроки проходили замечательно. Умела Ольга Исаевна хорошо рассказывать. Заинтересовать. Об обыденных вещах она говорила не обыденно, рассматривая их с неизвестной нам стороны. В этом сказывалось не только её мастерство, но и сама самобытная ее натура. Недаром же Ольга Исаевна, преподавательница младших классов 45-ой средней опытно-показательной школы при Наркомпросе Украины, одной из первых в республике в те далёкие 30-е стала заслуженной учительницей. Есть люди, к которым, несмотря на их достоинства, почему-то не проникаешься уважением, что-то мешает этому. Но Ольга Исаевна уже одним своим видом внушала уважение. Держала себя гордо, независимо, обладала редким даром понимания и любви к детям.

С Сариком я встречался только на переменках и в воскресенье. Этого было для меня мало. Ему, по-видимому, тоже. В тот первый школьный период он трудно шел на сближение с товарищами.

Однажды вечером, когда мы играли в пинг-понг у него дома за обеденным столом, мама Сарика как бы невзначай сказала нам: "Ну, радуйтесь, будете учиться вместе в классе, где Сарик".

Сарик протянул мне руку и коротко резюмировал: "Здорово! И это было действительно "здорово". До окончания школы мы были неразлучны, в одном классе, а потом и в одном литкружке.

На первых порах не очень отдавались учению. Выискивали только интересное. Но больше Сарика интересовало то, что не было регламентировано однообразными школьными занятиями, но приносило конкретную пользу. Тут он был не только просто исполнителем. В его поведении было что-то такое, что заставляло прислушиваться. Что? На этот вопрос, по-видимому, однозначно не ответишь.

С удовольствием Сарик таскал горы металлических стружек на музфабрике, шефствующей над нашей школой. Любил искать, делать что-то своими руками, конкретный труд. Может быть, это влекло к нему.

Скудно, очень скудно жила семья Гудзенко в это время. На одну зарплату учителя младших классов существовала семья из пяти человек, т.к. кроме Ольги Исаевны, Сарика, Миши и няни, в нее входила не совсем полноценная сестра Петра Константиновича. А время, особенно после неурожая 33 года на Украине было тяжёлое. В основном ели хлеб с повидлом. Был еще желудевый кофе. Иногда печеная картошка с подсолнечным маслом, лук.

Я никогда не встречал людей, которые бы с такой выдержкой и достоинством переносили трудности. Даже с юмором. Как нахваливал Миша эту, я уверен, осточертевшую ему еду.

Помню Сарика всегда в одном и том же коричневом, поблёкшем фланелевом лыжном костюме и ковбойке. Но никогда он не роптал.

Вскоре положение семьи несколько облегчилось. Миша поступил в институт. Стал получать стипендию. А Сарик вместе со мной стал обедать в пионерской столовой на улице Карла Маркса, против шикарной гостиницы "Континенталь", где всегда стояло два "линкольна" кофейного цвета. Нас кормили вначале поджаренной конской колбасой с настоящими белыми макаронами. Это казалось нам царской едой. Но, кроме еды, мы при посещении столовки испытывали еще одну радость. Современным детям никогда не испытать удовольствия от езды на подножке трамвая. А как прыгали мы на ходу. Только ветер свистел в ушах. И радость риска, и самостоятельность кружили нам голову.

И была у нас еще одна радость. Необыкновенная. Это общение с природой. Ботанический сад им. акад. Фомина, вход в который, как я уже говорил, находился прямо напротив нашей улицы, был местом, где мы всегда гуляли. Мы называли его нежно "Ботаника". Он не был тогда таким ухоженным, как теперь, асфальтированных дорожек не было вовсе, скамеек мало, зато много незасыпанных яров, пещер, буйно растущих деревьев, собранных со всего мира. Мы спускались в самые глубокие яры и кричали в пещеры: "Кто была первая королева?" И они отвечали нам тревожным голосом: "Ева". Было немного жутко, но весело. Но еще веселей было зимой. Вход в сад закрывали, и мы, перекинув лыжи, через ограду прыгали туда. И неслись по лыжне, держа палки в руках. Развевался кремовый башлык Сарика, предмет моей зависти, видимо, принадлежавший в прошлом его отцу.

В будущем, когда стали изучать ботанику, которую преподавал худой, высокий, влюблённый в свой предмет и бесконечно добрый человек в больших роговых очках Николай Фёдорович Барабащенко, мы с Гудзенко собирали здесь листья для гербария, редкие растения. Николай Фёдорович пробудил в нас подлинный интерес к науке.

Вообще, переход в пятый класс был переломным. Открылись новые горизонты в познании мира. Заговорила история культуры, античный мир. Очень повезло с преподавателями. Весело, всегда с юмором, легко вел свои уроки математик Владимир Фёдорович Белич, доказательно и глубоко, заботясь о приборах, преподавал Николай Фёдорович Пушкарь. Сарик полюбил возиться с приборами, задерживался после уроков в биологическом и физическом кабинетах.

Но основной его любовью и любовью многих учеников нашего класса "б", от пятого до десятого, стала литература. Еще находясь в четвёртом классе, мы много слышали о преподавательнице русского языка и литературы Анне Пантелеймоновне Снежковой, о её необыкновенных знаниях и требовательности. Надо сказать, что к этому времени мы с Сариком читали уже не только книжки о приключениях и путешествиях, не только любимого Фенимора Купера, но и стихотворения Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Фета. Разучивали с Ольгой Исаевной дома, в длинные зимние вечера, стихи этих поэтов. Наш язык становился богаче, образней. Как и при чтении стихов Петром Константиновичем, о чем я говорил ранее, Сарика увлекало не столько содержание, сколько напевность и ритм.

Ольга Исаевна читала стихи совсем не так, как её покойный супруг. Ставила логические ударения, подчеркивала смысл и выразительность стихов. А Сарик читал эти стихи нараспев, как бы открывая что-то неразгаданное. Бессчётное число раз слушал чтение им собственных стихов в юные годы, слушал и в домашней обстановке, и с эстрады, когда он уже был известным поэтом, и могу с полной ответственностью сказать, что уже в те далекие годы, когда он ещё и не думал о том, что будет писать стихи, манера чтения была близка к будущей. Кто знает, когда зарождается поэтический дар, в чём его первые проявления — в свойстве ли с детства легко подбирать рифму или в умении улавливать напевность стихов?

Встречи со знаменитой Анной Пантелеймоновной ждали с любопытством. Однако была она очень недолгой. Вошла сухонькая немолодая женщина с заплетенными вокруг головы седыми косичками, на пергаментном лице светились проницательные, строгие глаза. С ней – еще одна женщина, высокая, очень стройная, длинноногая, в синей суконной юбке. Женщина смотрела на нас карими глазами с длинными ресницами, взгляд ее казался одновременно и удивленным, и чуть-чуть презрительным. Она была близорукой.

Помню, Анна Пантелеймоновна сказала нам несколько слов о величии русской литературы. И объявила, что преподавать ее нам будет прекрасный педагог Татьяна Фёдоровна Фащевская.

И была права. Татьяна Фёдоровна оказалась просто удивительным человеком. Сумела не только привить интерес к своему предмету, но и внушить к нему любовь. Без особого нажима заставила поверить нас в собственные силы. Писать начали многие. Проза, стихи, критические статьи. Ну что ж, из нашей среды вышел только один настоящий поэт. Это не так и плохо. Не берусь утверждать, что Сарик не стал бы поэтом, не будь той творческой атмосферы, которую создала Татьяна Федоровна. Но она, несомненно, способствовала тому, что Гудзенко нашел своё призвание.

Литкружок

Свой первый урок Фащевская начала с рассказа о Первом съезде Союза советских писателей. Ввела нас в курс всего происходящего в современной литературе. Рассказывала просто, доходчиво, увлекательно. Потом предложила организовать литкружок. "Кто хочет записаться?" – спросила она своим мягким, мелодичным голосом.

С удивлением я заметил, что Гудзенко первый поднял руку. «Что же он будет писать? – подумал я. – Стихи или прозу?» И тоже поднял руку. Записался почти весь класс. Но потом некоторые отпали. Нужно было работать. Татьяна Фёдоровна бездельников не любила. Конечно, кроме прозаиков и поэтов, были и критики. Но к ним учительница относилась скептически. Она не раз говорила: "Критиковать хорошо может только тот, кто сам пишет". И мы писали. Читали. Критиковали. Это было интересно. И самое главное, родился и развивался при поощрении Фащевской дух соревновательности.

Гудзенко сразу проникся этим духом. "Я хочу быть не хуже других, хочу научиться хоть посредственно писать стихи", – сказал он, когда однажды возвращались домой. Это было удивительно, так как никогда в нём такого духа я не замечал.

Огромную роль в формировании будущего поэта сыграла Ольга Исаевна. Она всячески одобряла его стремление, поощряла, создавала условия для работы. Что ею руководило? Обычная заинтересованность каждой матери в том, чтобы сын достиг успеха, нашел своё место в жизни? Было, вероятно, и это. В конце концов, это так естественно. Но не следует забывать, что Ольга Исаевна была опытной учительницей и в первых опусах Сарика могла разглядеть ростки подлинного дарования, которые сразу и не разглядишь.

Поэт

Появилась черная общая тетрадь в коленкоровом переплете. Туда он записывал свои стихи. Писал он много. Поэтическая страсть постепенно подкрадывалась к нему и, взявши в плен, не отпустила до конца жизни. В эти годы он стал по-настоящему целеустремленным. В приводимых о нем официальных сведениях я читал, что стихи стал писать в 15 лет, следовательно, в 1937 году. Неверно. Первые стихи появились в 1934-1935 году, где-то в тринадцать лет. Читал их он на литкружке, смущаясь, не зная, куда девать руки, часто засовывая их в карманы лыжной куртки. Но от разу до разу голос крепчал.

Вряд ли сохранилась упомянутая общая тетрадь Гудзенко с первыми стихами. Пусть это были ученические стихи, но без них не было б тех сильных и энергичных, что появились во время войны.

Маяковского он напоминал и внешне, и манерой исполнения стихов. Великий поэт пленил его и бунтарским духом первых стихов, и новизной стихосложения и словотворчеством, и еще многим и многим.

Он любил Маяковского, был увлечен им. Подражал во всем. Высоко ценил близких ему поэтов. И в книжном шкафу и на полочке над тахтой появились сборники Леф и собрание сочинений Владимира Владимировича в оранжевых переплетах с двумя "М", одно из которых перевернуто — "W".

В выходные дни Сарик будил меня в восемь утра, чтобы успеть к открытию книжных магазинов, главным образом, букинистических. Ольга Исаевна денег не жалела, но их не хватало, на книги уходили и деньги, сэкономленные от горячих завтраков и проданных бутылок, барахла старьёвщикам, каждое утро кричащим по дворам скрипучим голосом: "Вещь, вещь, покупаем стары вещь".

Семен Кирсанов, Николаев Асеев, Василий Каменский, Иосиф Уткин, позже Эдуард Багрицкий, Николай Тихонов, Илья Сельвинский, Борис Пастернак, Александр Блок появились на полке над кроватью. Читались взахлеб. Превосходная была библиотека поэзии. Но над всеми этими поэтами тогда господствовал Маяковский. Вот строчки, посвященные ему 15-летним Сариком:

Я знаю, вы при жизни не любили,

Чтоб Ваше имя рассоплить в платке,

Ваш стих всегда был очень силен

И шёл всегда наперекор судьбе.

Конечно, это стихи начинающего поэта. Таким и считал себя тогда Сарик. Но в них есть определенная позиция. Жизненная и поэтическая. Здесь есть уже то чувство, что потом отлилось в великолепные, надолго запоминающиеся строчки двадцатитрехлетнего Сарика Гудзенко: "Нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели". Строчки, ставшие песней. Не думаю, что кто-нибудь мог слушать её без волнения, когда передавали по телевидению фильм "Цыган".

Промежуток между стихами о Маяковском и этой песней всего 8 лет. Да, но каких! Война сделала Гудзенко не только зрелым поэтом, но и сильным, мужественным человеком:

Я угрюмо зубы сжал до хруста,

приказал себе перетерпеть.

Незачем, пожалуй, править труса,

выбор небольшой: жизнь и смерть.

Могу сказать с полной уверенностью, что не было б ни знаменитых "Баллады о дружбе", "Перед атакой", ни других его написанных кровью сердца стихов, если б не далекая теперь, а тогда ему близкая киевская юность, наша Тарасовская, те первые ещё неокрепшие строчки.

В 1938 г. Сарика как молодое дарование отправили отдыхать в Гурзуф, в знаменитый Артек. Он был очень доволен. Ещё бы! Этой премии удостаивались немногие. Ольга Исаевна была в восторге. Конечно, она любила и старшего сына Михаила Петровича, ставшего хорошим инженером-теплотехником, добрым, отзывчивым и серьезным человеком. Но ее особые материнские надежды и чаяния были связаны с Сариком.

Возвратившись из Артека, Сарик с упоением рассказывал о великолепном лагере. И читал посвящённое Крыму стихотворение, из которого, к сожалению, в памяти моей сохранилось только очень немногое: "Душно. Чуть колышется пудовая листва. Промелькнула лыжницей упавшая звезда".

В это же время были написаны и другие строчки с аллитерацией: "То полями топали, били дробь копыта, серебрились тополи..."

Очень хотелось бы вспомнить полностью его первое стихотворение, написанное в 1934 г., но помнятся только такие строчки: "Бьются о скалы подводные рифы, кажутся правдою древние мифы". Жаль, что, как он пишет в стихотворении "Лист", "стихи остались на столе".

Любил читать Гудзенко мне не только свои стихи. Мы садились у него дома на том самом сером диване, где некогда сиживал Пётр Константинович, читающий Надсона. И Сарик читал Маяковского: "Нежные! Вы любовь на скрипке ложите. Любовь на литавры ложит грубый. А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы!" Читал он с упоением. Вставал, размахивая руками. И мне казалось, что передо мной молодой Маяковский. Стихи были его первой любовью, вечной, неизменной. Жаль только, что так рано оборвалась его жизнь...

После трёхлетнего пребывания в литкружке, куда он пошел, как и я, в основном из любопытства, поэзия стала для него всем. Он жил ею. Помню, как он восхищался Пастернаком, называл его гением. Достав его однотомник, изданный в 1935 г. тиражом в 20 тысяч экземпляров, он с дрожью в голосе читал строки, недавно обыгранные Валентином Катаевым в его удивительной повести "Уже написан Вертер": "Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер. А в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно, что жилы отворить". Я был потрясён. Но больше всего Гудзенко любил "Марбург".

Во время оккупации Киева в 1941-43 гг. фашисты облюбовали себе наш дом на Тарасовской и поселили в нем своё офицерьё. Очевидцы рассказывают, что под звуки губных гармошек и патефонных пластинок с сентиментальными танго эти мерзавцы в первый же день жгли книги. И, конечно, и Маяковского, и Пастернака, а может, и заветную коленкоровую тетрадь с первыми опусами будущего поэта. А когда драпали, то сожгли и дом. Мстили ему за то, что пришлось бросить. Так исчезли все вещи, связанные с детством поэта.

Дом восстановлен институтом пищевой промышленности, живут там новые люди, которые отдают дань уважения поэту-фронтовику Семену Гудзенко. У мемориальной доски, поставленной на доме в память о нем, часто появляются живые цветы. Да, здесь он жил и очень любил Киев и Тарасовскую улицу. Вот что он писал:

Мы снова в Киеве, дождями

промытом до голубизны.

И кажется, каштаны с нами,

весенние пришли с войны.

...У нас окопное терпенье –

мы всё смогли перетерпеть:

и отступления, и смерть, –

чтоб снова в зарослях сирени

с утра малиновкам звенеть;

чтоб снова молодым влюблённым

у тополя рассвет встречать,

чтоб киевлянам запылённым

из Киева писала мать.

В 1937 году 45-ю школу перевели с Пушкинской улицы в новое помещение на Владимирскую, 68. Новые светлые прекрасные классы, зеленый двор. Привлекательное здание с колоннами и наш дом отдали после войны институту пищевой промышленности, в нем размещен учебный корпус, а школу перевели в другой район города, на ул. Маршала Гречко, 22. Думается мне, что её наиболее выдающимся питомцем был и остается Семён Петрович Гудзенко, давно пора этой школе присвоить его имя. Организовать музей Гудзенко. Традиции надо поддерживать.

Я и сейчас часто хожу по Тарасовской, прохожу мимо дома, где мы жили, дышу трепетным воздухом Ботанического сада, смотрю на мемориальную доску, где Семен такой молодой и красивый... И вспоминаю, вспоминаю...

Прав был Расул Гамзатов, когда в стихотворении памяти Семёна Гудзенко писал:

В поэмах и сказках мы ищем героев,

Из песен мы их имена узнаём,

И лишь потому, что он рядом с тобою,

Героя не видим мы в друге своём.

Я узнал в тебе героя, ты всегда в моем сердце, друг детства Сарик, Семён Гудзенко.

1990