Екатерина Симонова-Гудзенко ВОСПОМИНАНИЯ

Екатерина Симонова-Гудзенко ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания дочери поэта Екатерины Кирилловны Симоновой-Гудзенко публикуются в редакции сборника "Час ожидания атаки: стихи, письма, дневники", составители: Е.Симонова-Гудзенко, Д.Шеваров. - Нижний-Новгород : ДЕКОМ, 2020

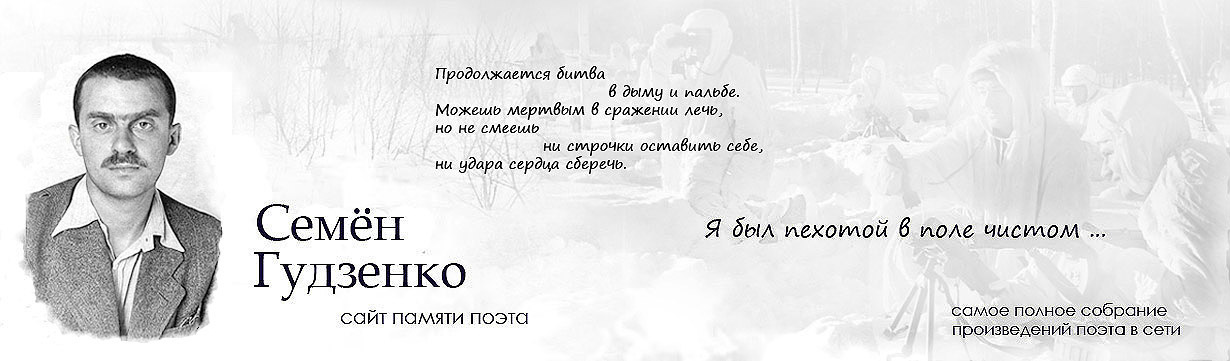

Работа над этим сборником была для меня важным событием — может быть, одним из самых важных за последние годы. Наверное, впервые я прочитала как единое собрание и поэтическое наследие моего отца, Семёна Петровича Гудзенко, и воспоминания о нем разных людей. Мне трудно называть его папой: я его не помню, а папой мне стал воспитавший меня отчим — Константин Михайлович Симонов.

Никто ничего в доме не скрывал ни до появления Константина Михайловича, ни после. Когда в 1958 г. он официально удочерил меня, то маминым решением мне дали двойную фамилию.

Всю жизнь я мечтала дистанцироваться от своих знаменитых родственников, быть самой собой, такой, какая я есть, старалась не попасть в тень их славы. Исполнить это было не просто. И все-таки мне кажется, что пусть не полностью, но в какой-то мере это мне удалось. Сейчас, когда я старше отца, мамы и отчима, я понимаю, что обязана записать, пусть отрывочные, мои воспоминания о них, хотя бы для внуков, которые, может быть, когда-нибудь заинтересуются и прочтут.

Особенно трудно писать об отце, которого я фактически не знала и не помню. Нет, воспоминания есть, но они обманчивы, ведь возникли эти воспоминания из рассказов родственников, друзей, из многократного пристального разглядывания фотографий.

Мне было два года, когда отца не стало. Всю жизнь меня сопровождает его фотография со мной на руках, стихотворение «Катюша», и могила на Ваганьковском кладбище.

Вот несколько разрозненных рассказанных мне историй, ощущений, которыми решаюсь поделиться.

Сколько себя помню, дважды в год — 12 февраля, в годовщину смерти Семёна Гудзенко, и 5 марта, в день его рождения, — я неукоснительно ходила на кладбище, сначала вместе с мамой, потом сама. Не помню, чтобы в зти дни мама что-либо рассказывала мне, но факт посещения был обязательным.

Друзья отца были рядом со мной с детства. Это — дядя Павлик (Павел Григорьевич Антокольский), которого бабушка (мамина мама) называла моим крёстным; дядя Адик (Аркадий Романович Галинский); дядя Миша (Михаил Кузьмич Луконин); дядя Женя (Евгений Аронович Долматовский), Лазарь Ильич Лазарев.

Пишу и понимаю, что некоторые друзья отца остались в памяти неясными образами, некоторые короткими вспышками, а дядя Женя или Лазарь Ильич, встречи с которыми были частыми, оставили глубокий след в памяти. Дядя Павлик вспоминается в дачном доме в Пахре, куда мы с мамой и папой приходили довольно часто, у родителей они тоже бывали не раз. Хорошо помню их необычный дом. Тетя Зоя, жена Павла Григорьевича, делала разные скульптуры из дерева, корней, коряг, которые собирала в лесу. Фантастические, иногда пугающие фигуры таились в разных углах дома, особенно много их было на зимней веранде. У меня сохранился домик-сказочная шкатулка, которую подарила мне тетя Зоя.

В 1960-х годах мы всей семьей плавали по Волге, и в Волгограде нас встречал дядя Миша Луконин, так и стоит перед глазами большой человек в рубашке с короткими рукавами и огромным арбузом под мышкой.

С дядей Женей Долматовским помнится много историй, но вот одна повторялась каждый раз на вечерах, посвященных Семёну Гудзенко. Ему нравилось вызывать меня из зрительного зала на сцену, комментируя, вот идет та самая «дочка у меня такая милая...». И сколько я ни просила его этого не делать, история повторялась с регулярностью.

С детства мне часто говорили, что я очень похожа на отца. Неудивительно, что во дворе нашего дома в Москве со мной многие ласково здоровались: Яков Александрович Хелемский, Юрий Давидович Левитанский, Дмитрий Михайлович Холендро и многие ещё.

Помню, как много лет назад пришла к Тимуру Аркадьевичу Гайдару в издательство «Правда» с просьбой помочь напечатать автореферат кандидатской диссертации, и удивилась, насколько тепло он меня встретил.Отнесла все это к его дружбе и уважению Симонову, а с Гудзенко никак у меня не связалось, и только в конце 1980-х, когда читала воспоминания Гайдара о Семёне Гудзенко, многое поняла. Их знакомство состоялось через маму Гайдара, Лию Лазаревну Соломянскую, в годы войны заведующую редакцией фронтового очерка журнала «Знамя». Тимур Аркадьевич пишет: «Семёну Гудзенко шел тогда двадцать первый год. Мне было пятнадцать. Несмотря на разницу в возрасте, мы подружились. Может быть, потому, что его превосходство по всем статьям было очевидным, он не считал нужным его подчеркивать, а мне невероятно нравились его стихи. Запоминал сразу, с голоса, потом в курилке читал ребятам из бригады».

О Гудзенко всегда говорили, используя одни и те же определения: высокий, красивый, веселый, ироничный. Как писал Василий Петрович Росляков, друг юности, «мы уже не удивлялись, мы знали, что поэт наш может все на свете перевести в стихи, все зарифмовать».

Антокольский говорил, что в нем была «сила жизненности, игра жизненных сил».

Читая его письма, записные книжки, часто будто видишь, чувствуешь скрытую улыбку, иногда откровенную насмешку, иронию. Очень часто он подшучивает над собой. Сохранилось несколько его писем, и целая пачка телеграмм маме ещё в пору их романа и первых лет брака. По письмам видно, насколько он любил странствовать, набираться впечатлений, наиболее часто упоминаемые в них глаголы действия «лечу, еду», встречаются фразы «может рвану очень далеко», «хочется... уехать в горы и города». По адресам на телеграммах и конвертах прочитывается география послевоенных поездок по стране — Киев 1946 г., Ужгород 1947 г., Тува 1948 г., Ташкент-Мары-Кушка 1949 г., Ташкент-Мары-Самарканд 1950 г.

Думается, что в искреннем письме человек проявляет себя значительно ярче, полнее, чем любой рассказ о нем. До нашего ускоренного цифрового настоящего люди писали друг другу письма, для срочной связи пользовались телеграммами и реже телефонами, особенно междугородними. Сейчас у нас выработался особый язык для мэйлов и смс, в котором редко находится место для шуток и описаний, а если и находится, то лишь для очень лаконичных. Приведу его письмо маме от 7 июня 1946 г. из Киева в Москву. Мама в это время сдавала экзаменационную сессию в МГУ.

«Лариса! Наконец-то я начал приходить в себя. Все первые дни были сплошными обедами, стихами; поездками неизвестно куда, зачем и на чем. Теперь меня начинают забывать. Я сижу в номере и пишу. Создал два бессмертных произведения, составил график вперед на шесть месяцев — у кого когда обедать и продолжаю работать над вариациями к теме «Не в свой опель не садись». Создана пословица «Один в опеле не воин» и народная песня «В опеле березонька стояла». Кроме того, в работе античная драма. Вот кусок:

ЭГИСФ: Рабы! Скорей подайте опель!

Вы слышите, что говорю?

ОРЕСТ: Нет! Не попасть тебе в Акрополь!

Мы визы не дадим царю.

ЭГИСФ: На что мне виза? Мой Вершинин

Могуч и славен, как Эдип!

РАБЫ: О, царь! Проколы в каждой шине!

В машину влез какой-то тип

ит.д.

Сюжет могучий. Хор действует. Зрители зевают. Есть и лирический вариант:

Не долюбил я, как не допил—

Болит хмельная голова.

А Межиров садится в опель

И шепчет нежные слова

и т.д.

Думаю из всех этих набросков, этюдов и сцен создать балет «ОПЕЛЛИИ».

Вот такая жизнь. Эх-хе-хе-ге!

Был на пляже. Греб. Плавал.

В субботу мы с Долм. выступаем в Ун-те. Там такие же девочки сдают пятилетний план, такие же юноши учатся на Дипломатическом. Все повторимо. Весело.

Хочу дальше. Может, рвану очень далеко, а может, только до Карпат Ура!

Буду читать стихи в Союзе Писателей. Пока зачитал уже всех на улицах, дома и в кабаках. Скоро тронусь в путь. Напиши.

Целую Семён.

/сбоку на полях/Скучаю. А ты?»

Обе мои бабушки, разные по характеру, воспитанию, были, говоря словами Гудзенко, «нрава строгого». Мне кажется, что близки они не были, но понимали друг друга и относились с уважением. Ольга Исаевна Гудзенко в 1908 г. окончила Киевскую семиклассную женскую гимназию со званием учительницы. Судя по копии аттестата 1949 г., ей в 1938 было присвоено персональное звание Учителя начальной школы. Она преподавала в средней школе № 45, в которой учились и оба ее сына.

Деда по отцовской линии я не знала, не помню, видела ли его фотографии, рассказывала ли о нем бабушка Оля. Петр Константинович Гудзенко был инженером-механиком, по воспоминаниям Александровского, друга детства С. Гудзенко, тяжело и долго болел туберкулезом, и в 1938 г. его не стало. Александровский пишет в своих воспоминаниях. «Казалось, Пётр Константинович был намного старше своей жены. Болезнь состарила его. Естественно, молодым его я не видал. Но на старых фотографиях дореволюционной фирмы «Ташкер и Ко» выглядел красавцем, усатым, подтянутым, бравым. Семён очень похож на него». К сожалению, ни одной фотографии деда, ни молодого, ни в конце жизни не сохранилось. Старший сын, Михаил, был небольшого роста, в очках, полная противоположность красавцу Семёну.

Помню, как я любила приходить к бабушке Оле в коммунальную квартиру на улице Чайковского, рядом с американским посольством, как любила там ночевать. Только взрослой поняла, насколько трудно было другой бабушке, генеральше, у которой я жила, отпускать меня из отдельной квартиры. А для меня это было приключение, и мне ужасно нравилось все — коммунальная кухня, металлическая ванна, которую ставили посередине на большом столе, когда меня купали; несколько хозяек на кухне. Мне все это казалось замечательно интересным.

Бабушка со мной занималась, учила меня выпиливать, выжигать картинки, купила маленький ткацкий станочек, на котором, правда, можно было выткать лишь закладки для книг, и еще многое другое. Самым трудным для меня было то, что она все пыталась выявить мои поэтические склонности, а их не обнаруживалось, но ей очень хотелось. Недавно я рассказала все это дочери, она слушала очень внимательно, а потом говорит — так ведь это система Монтессори, очень популярная в России в 20-х - 30-х годах XX века.

Впервые истории о мамином замужестве я услышала от дедушкиного шофера, дяди Толи (Анатолия Григорьевича Краснова). Он был семейным шофером, генерала возили другие, а Краснов по мере необходимости помогал бабушке, ну, и всем нам, если она его просила. Дядя Толя был членом семьи, знал все про всех, такой «маленький человек» из русской классики: преданный, верный, внимательный, заботливый, хитрован, балагур, любитель дам, немного вороватый. Дядя Толя в семью вошел в последний год войны, он был свидетелем маминых романов, свадьбы, болезни и смерти моего отца, рождения моего и моей дочери, смертей всех старших членов семьи, а потом постарел и просто исчез из нашей жизни.

И вот только сейчас, уже и сама став бабушкой, я поняла, каким он был кладезем сведений по истории нашей семьи. Сейчас жалею, что я, молодая дура, не записывала его истории, а теперь вспоминаются лишь некоторые, да и те не всегда полностью. Тогда многие рассказы дяди Толи часто звучали как наполовину выдуманные, байки.

Вот его рассказ, он мне вспомнился пару лет назад незадолго до дня рождения Гудзенко 5 марта, когда традиционно собиралась на Ваганьково. Подробностей этой истории не помню, а скорее никогда и не знала.

А история такая. 5 марта 1953 г. и день похорон Сталина, он же день рождения Семёна Гудзенко, был готов памятник на могилу отца, и его нужно было установить. Памятник мама заказывала в Риге, документы заказа попались мне случайно в ее архиве. Камень сделали быстро и привезли в Москву. Маме очень хотелось, чтобы его установили именно ко дню рождения Семёна Петровича. Кладбище в этот день было закрыто в связи с похоронами И. В. Сталина, камень грузчики под руководством дяди Толи перетаскивали через забор, потом лезли сами, устанавливали.

Повезло, что вся милиция и прочие представители органов были заняты на похоронах!

Собирая материалы для сборника, перечитывала забытые воспоминания Дмитрия Михайловича Холендро (1921-1998) и вспомнила еще одну из любимых историй длди Толи. Дмитрий Михайлович написал: «...через день они приехали, и мы с женой встретили их на симферопольской платформе, даже без чемоданов, на каждого — по сумке. <...> [Я] демобилизовался как раз, когда у меня прятались Гудзенки. Расписались они ещё в Москве, но родителям Ларисы до сих пор не выдавали себя. <...> Генерал Жадов между тем ходил в Союз писателей жаловаться на какого-то поэта, который куда-то увёз его дочь. Так, однажды пришел к Симонову, дежурившему по Союзу, и стал выговаривать почем зря. В выражениях не стеснялся — он был зол. Симонов предупредил:

— Учтите, я ведь и сам поэт!

Генерал резко встал и спросил:

— А с кем тут можно поговорить?

Может быть, его когда-нибудь чем-то обидел поэт, и это не могло забыться; может быть, он вообще не принимал поэзию за труд, кто знает? Догадки! Всем, как водится, распорядилась жизнь...».

В дяди Толиной интерпретации история была двухсерийная — про оба маминых замужества. В обоих случаях дедушка считал, что поэт — несерьезное занятие для мужчины, военный — совсем другое дело, лучше еще, чтобы герой войны, у него были кандидаты, которых мама рассматривать отказалась. Но, как показали дальнейшие события, военный его тоже не очень устраивал.

Дядя Толя посмеиваясь, рассказывал, что в первом случае дед ездил жаловаться Симонову, а когда в 1956 г. мама выходила замуж за Константина Михайловича, он отправился жаловаться министру обороны Р.Я.Малиновскому (1898-1967), который, мягко говоря, к деду относился не лучшим образом. Как прошел их разговор, что сказал министр, история, к сожалению, умалчивает.

Если в первом случае напряженные отношения между дедом и мамой сохранялись вплоть до моего рождения, то во втором тесть с зятем подружились быстро и часто вдвоем подолгу вели разговоры, вспоминали войну. Константин Михайлович сподвиг деда написать мемуары.

И еще одно, опять не мое воспоминание. Весной 2015 г. в редакцию «Российской газеты» пришло письмо, через 73 (!) года после описываемого в нем события. Письмо (оно адресовано Дмитрию Шеварову) привожу полностью:

«Прочитал вашу статью о Семёне Гудзенко и спешу вот что рассказать. В феврале 1942 года раненый в живот Семён Гудзенко ночевал одну ночь у нас в хате. Помню, я пришел домой поздно вечерам. Смотрю: около хаты стоят сани с соломой, а вот где было лошадь не помню. Захожу в избу: на столе горит керосиновая лампа, а за столом на лавке сидит в солдатской шинели большой раненый военный и стонет. Рядом с ним сидит красноармеец, который вез его. Красноармеец сказал, что везет раненого в Козельск, в госпиталь. А ранен он был где-то под Зайцевой Горой. Приехали они со стороны Мещевска. Раненый со мной и ни с кем из нашей семьи не разговаривал. Ничего не ел и не пил. Так он просидел до утра с красноармейцем. Хата была маленькая, а семья у нас бальшая: пять сестер, отец, мать и я. Лежать у нас места не было. Утром красноармеец отвел раненого на улицу и положил в сани, накрыл соломой и они поехали в Козельск. Я всем ребятам хвалился, что у нас ночевал раненый камандир Красной Армии.

Я хорошо его запамнил. И лицо, и то, что он большого роста — это точно. Потом в козельских газетах писали, что в госпитале, который размещался в Березечском парке, лечился раненый Семён Гудзенко. Из-за того что госпиталь был переполнен, а поэт находился в тяжелам состоянии, его взял в свою квартиру начальник госпиталя. По фото в газете я и понял, что он тот самый раненый, которого я видел в нашей хате.

А мне сейчас 84 года.

Валентин Васильевич Миронов

г. Обнинск

Калужская область».

К письму Валентин Васильевич приложил карту местности.

Воспоминания в письме перекликаются с короткой записью в записной книжке Гудзенко: «2 февраля 1942 г. Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. ... Рана — аж видно нутро. Везут на санях. Потом доехали до Козельска. Там валялся в соломе и вшах. Живу в квартире нач. госпиталя».

Родного отца я не помню, а эти воспоминания, кажущиеся сегодня моими, — лишь призрачный образ, сложившийся за всю мою жизнь — из обрывков воспоминаний друзей семьи, домашних фотоальбомов, стихов, писем, рассказов родственников и зыбкой, ускользающей детской памяти...

Май 2020